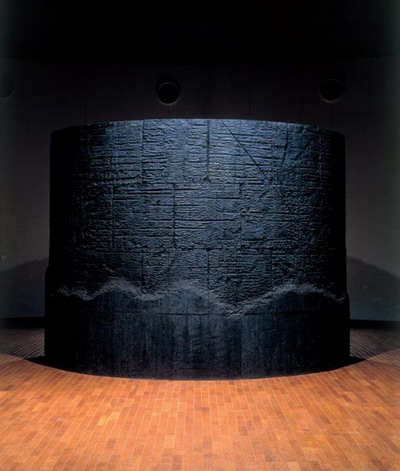

千崎千惠夫 《无题》 1990年

“后物派”

“后物派”实际上是一个广义的时间概念,并非特指某个艺术家群体或流派。在经过了1950年代的“具体”、1960年代的“反艺术”和1970年代“物派”的开拓和探索,1980年代的日本现代美术进入了一个平稳发展的时期,即“后物派”时期。

尤其需要指出的是,“后物派”并非单纯意味着对“物派”的继承和发扬,而是包括继承“物派”精神的“后物派”和摆脱“物派”影响的“反物派”两种完全不同方向的势头。就“反物派”而言,主要体现为对造型表现和架上绘画的回归,也是“物派”提倡放弃人为制作的物极必反。实际上这种倾向在1970年代末期就已初露端倪,以1978年举行的“原型与现象”展为开端,作品所呈现的脱离极少主义的平面样式风格预示了1980年代艺术潮流的主要趋势。[1]

就继承“物派”精神的“后物派”而言,最显著的特征在于进一步丰富了“物派”所开启的材料语言,将“物派”对“物”的单纯提示演进为重视行为与材料相呼应的形态制作。在赋予材料以鲜活生命的同时,使作品“构成形态”所营造的空间成为体悟和感知历史、生命和文化的“场”。

1979年3月,有一个不大引人注意的展览却对后来的日本现代美术产生了不小的影响,这就是由日本著名美术批评家中原佑介在东京西武美术馆企划的“今日美术‘79",主题是“与木对话”,展出了三十余件以木为材料的平面和立体作品。[2]这个展览会打开了1980年代木雕塑和装置的新局面,在利用自然材料以及各种材料的综合应用和探求新的触觉等方面,逐步形成了日本民族特有的风格。代表性艺术家有川俣正、保科丰巳、户谷成雄、千崎千惠夫、远藤利克等人,他们的作品以装置为主,既受到“物派”的影响,又有着鲜明的个人风格,主要表现为对材料使用的不拘一格以及对环境、历史等文化关系的深入思考。

川俣正 《多伦多计划》 1985年

保科丰巳 《水的记忆》 1997年

户谷成雄作品

远藤利克 《墓志铭》 1990年

川俣正的装置特点是对现成物的依存性,也就是将作品与某个特定的地点建立时间上的联系。他在世界各地选择有历史感的现场用细长的废木料搭建假想的构筑物装置,产生的是超越时空的异化幻觉,生动展现了历史与现实、虚构与真实之间的异化关系。

保科丰巳的作品主题在于探索环境空间与身体感知的关系,基于对传统文化中特有的空间概念的理解,使他的作品带有很强的日本民族性。他总是偏爱木、竹等自然材料,表面敷以日本和纸,对画廊壁面和天井空间进行分割,强调彼此间的相互渗透关系。

远藤利克的作品形态主要是被燃烧过的炭化木料,可以看到对原始混沌状态的追寻和回归,以此表现源远流长的生命形态,体现出日本文化的传统潜质。

户谷成雄也是以木质材料做为他雕刻的主要媒材,表达对自然和空间观念的思考,虽然在某种程度上具有更多的表现性,但依然可以看到他对东方文化的基点问题和日本民族深层心理因素的发掘。

千崎千惠夫的典型作品形态是以树枝覆盖或填充建筑物空间,以此表达他对内部和外部即自然与生命的关系的思考,表现出对自然与人的行为之间关系的关注。

如果说“后物派”艺术家的手法重在“构造”的话,他们的作品语言也由此体现出对生命“记忆”的表现,蕴含着象征性、叙述性和时间性,并且这种风格一直延续到今天,在日本当代美术中依然可以看到对材料语言、空间观念和生命形态的不同形式的表达。

【声明】以上内容只代表原作者个人观点,不代表artda.cn艺术档案网的价值判断。