“798”与中国当代艺术的公共化、市场化

文︱徐勇

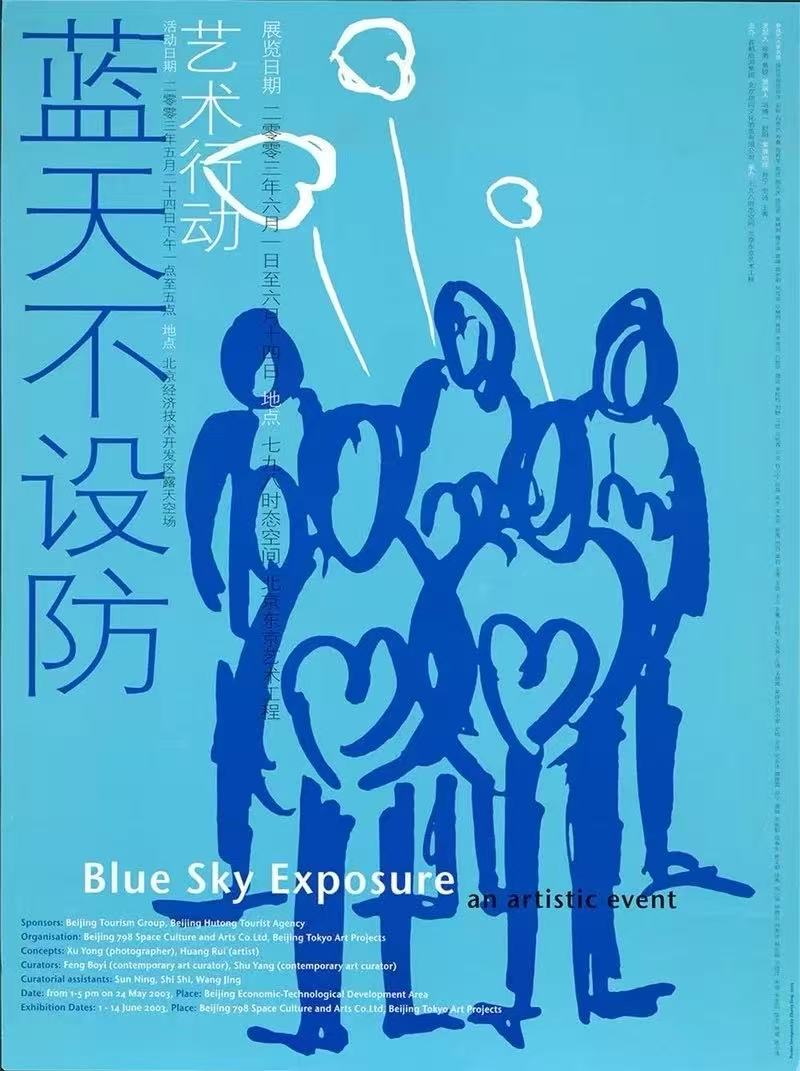

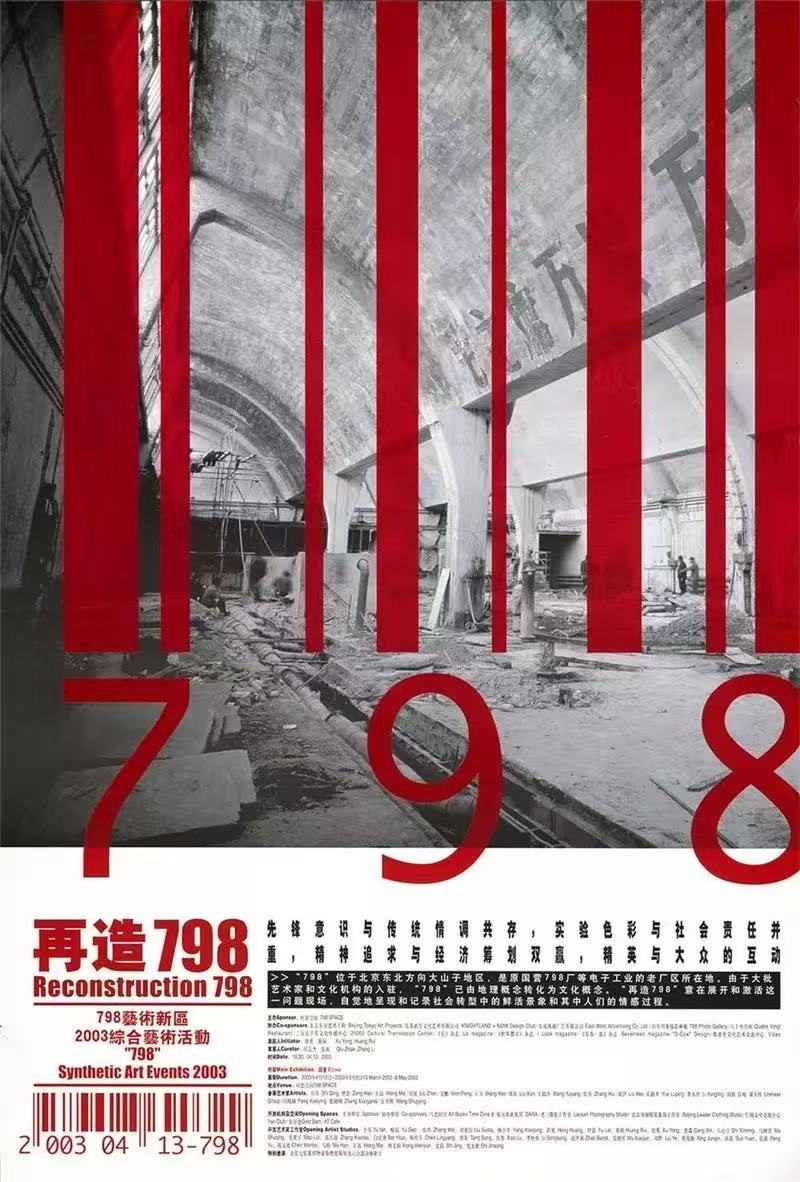

能够系统地收集798前十年的海报编纂成书,这得益于我在那段时期与798艺术区的紧密关系。人在中年,参与和见证了一片行将拆除的老工业厂房,其后有幸大部分被完好保留,转变为亚洲最大艺术区的完整过程。2002年10月,我在798厂设立工作室,创办了时态空间艺术机构、百年印象摄影画廊。时态空间的厂房是典型的包豪斯建筑结构,原本是798厂的电子陶瓷零件加工车间,在装修过程中使用高压水枪清洗,显露出数排文革后被涂料覆盖,贯穿于拱形水泥大梁上的“毛主席万岁万万岁”等大型字体红色标语,与若干台50年代东德的机床一同被保留展示在空间内,使它成为艺术区的标志性空间。2003年4月13日,我与黄锐先生共同发起和组织了 “再造798”综合艺术活动。印象颇深的一件事是,活动海报一贴出,立刻吸引了北京艺术群体和媒体的广泛关注,也引起工厂方面的严重误解。“你们凭什么'再造798’?这是要把我们工人全赶走!”当时的物业领导把我们几个艺术家叫到办公室,劈头盖脸痛斥一顿。办公室摆放着未来电子城高楼大厦的详规模型。海报上“再造798”几个字被胶布遮盖,变成一张无标题海报。这张海报印了五十张,后来成为许多人眼中珍贵的收藏品。

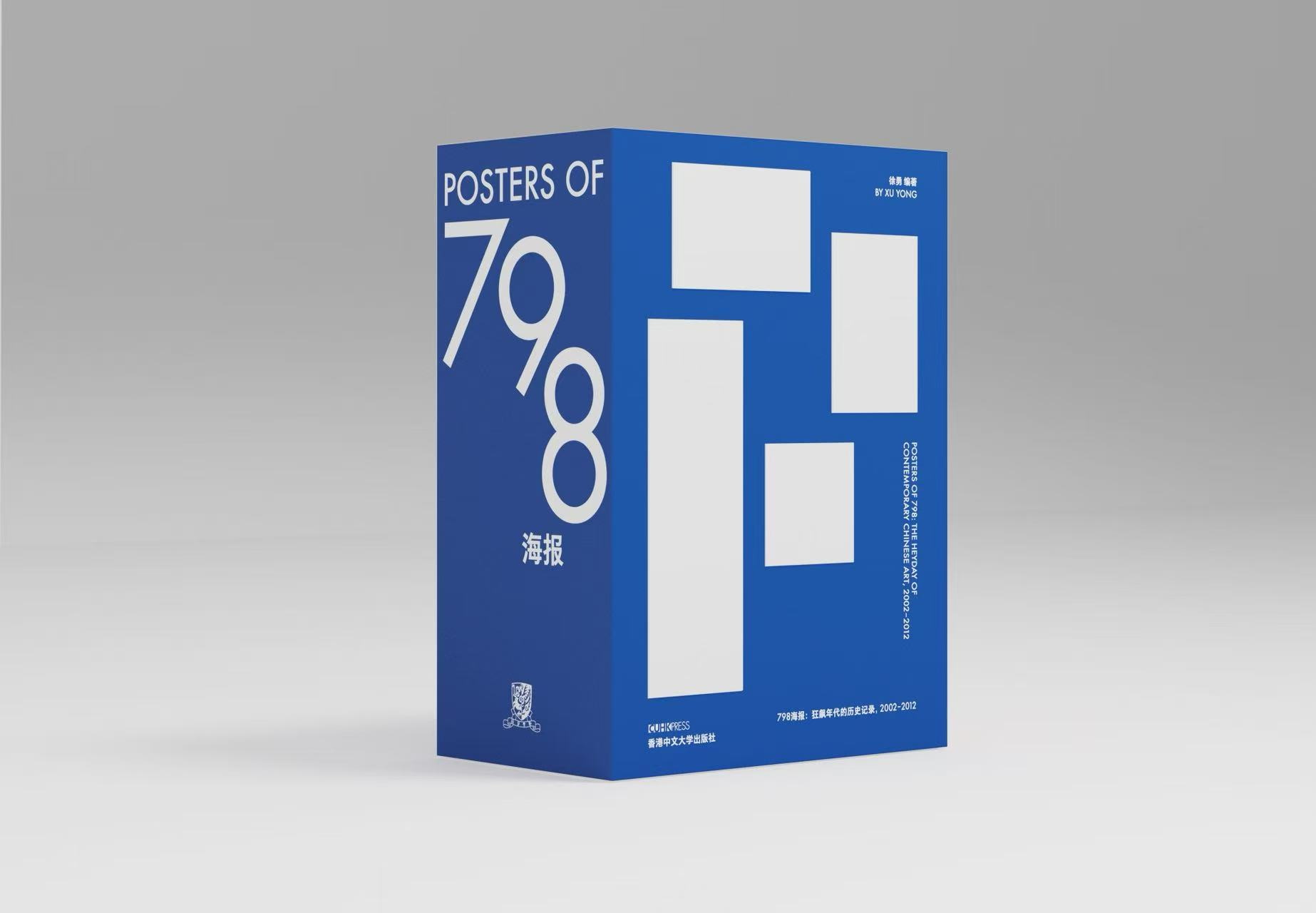

本书汇编的海报,大部分是我在2002年至2012年期间收集的798艺术区艺术活动的纸质海报,并曾于2012年9月在时态空间举办过“798十年海报展”。在国内当代艺术环境与市场发生巨大变化的今天,将这段时期的798海报汇编出版,对于有兴趣了解与研究新世纪中国当代艺术史的学者,以及更广泛的艺术爱好者和平面设计师来说,会有重要的文献参考价值,也包含与当下进行对话的意义。所谓的“公共化”,是指当代艺术相对于2000年之前处于社会边缘、半地下、不被大众理解的状态,2000年之后进入公众视野,获得公共性,成为社会生活的新鲜组成部分。2012年以后,信息传播进入数字智能时代,图像屏幕传播和观看成为主流,纸质海报渐趋式微。

1

地处老北京城外围东部,离CBD和第二、第三使馆区不远的798工厂,曾是国营718联合军工企业的重要组成部分。进入新千年,随着中国经济的高速发展和北京现代化转型步伐的加快,由于产品落伍、劳动密集、污染较重等原因,其生产体系即将退出都市核心区。所处地块被整体规划为北京中关村科技园区东区,厂房面临拆除。为过渡计,798厂开始临时出租废旧闲置厂房。

这片老厂区规划整齐,建筑风格简练朴实,讲求实用功能,巨大的现浇机构和斜面天窗为其他地方所少见。厂房内部光线被天窗玻璃上厚厚的油污遮挡,墙面涂料剥落,露出斑驳的文革时期群众运动的口号标语:“造反有理”“工人阶级是领导阶级”等。机床设备早已陈旧过时。它们是建国初期由苏联援助、东德负责设计建造的重点工业项目,几十年来经历了无数的风雨沧桑。记得文革后期北京劳动力短缺,我们这些运气好没去农村插队的初中应届毕业生,无不渴望被分配到这个军工企业当工人,不仅因为它的劳保福利高,更有一份参与国防事业的荣誉感,必要条件是家庭出身“根红苗正”。我似乎不合格,被分配到另一间普通工厂。如今,随着改革开放以及北京都市文化定位和人民生活方式的转型,这片旧工厂的未来,是否可以做另一种选择?

有一段感性激情的初创历程。2002年之前,798厂已有大批工人下岗。在70年代高峰期工厂员工多达四五千人,上下班时段人潮汹涌,厂门口车队接送,这样的壮观景象早已成过去式。很多生产线停工,车间闲置废弃。中央美院卢沟桥抗战雕塑项目制作,利用闲置车间进行翻模作业。2002年6月,罗伯特·伯纳尔(Robert Bernell)先生的Timezone 8当代艺术网在798厂落户。紧接着,第一家画廊日本东京画廊开业,以及时态空间、百年印象摄影画廊、仁艺术中心、长征空间等艺术机构相继成立。与此同时,首批十多个艺术家工作室入驻,园区形成初步氛围。

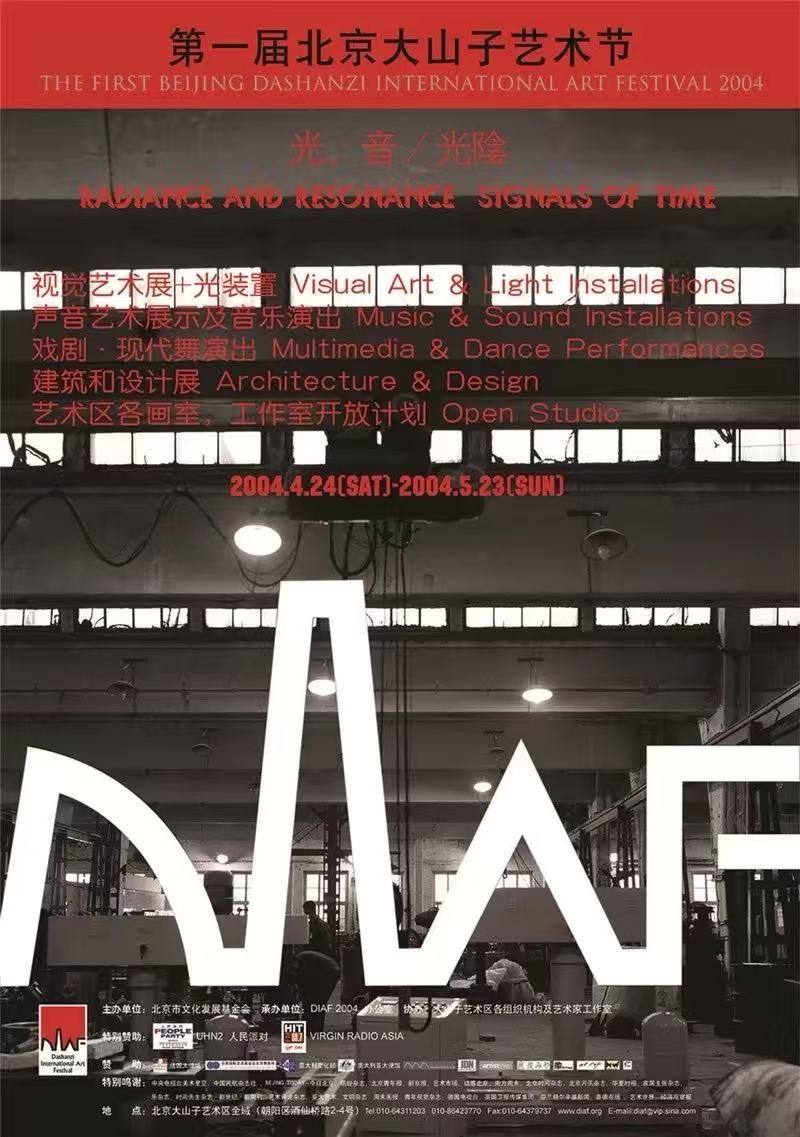

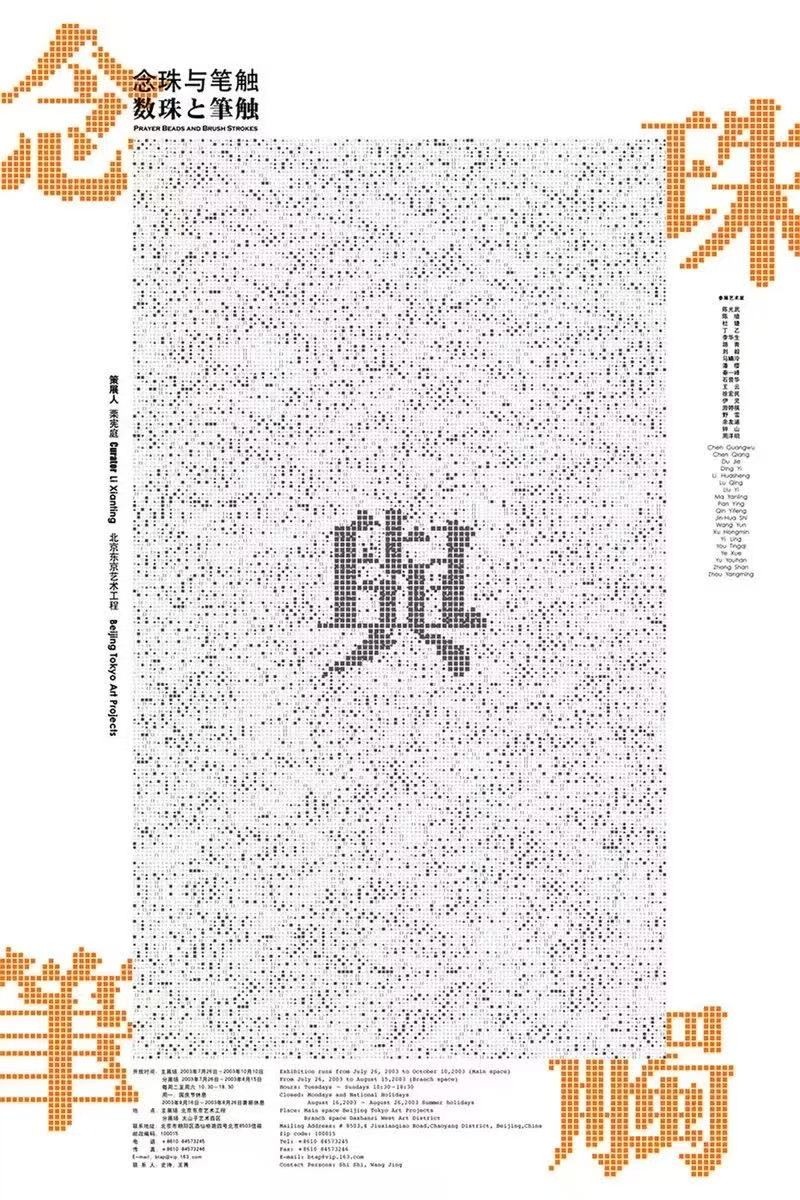

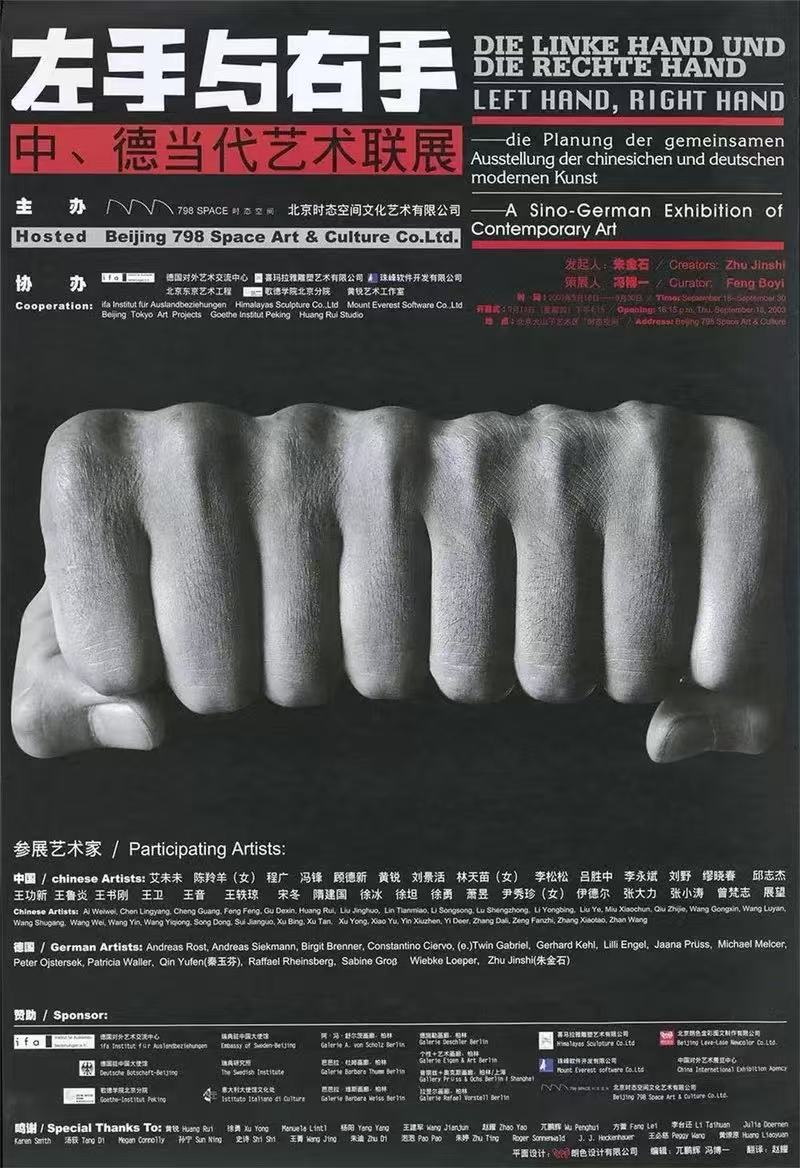

从2002年艺术区开创,至2006年798厂被北京市政府正式确定为北京第一个文化创意产业园区,这四年被形容为颇具浪漫色彩的“乌托邦期”。与西方比较,中国艺术家第一次接受包豪斯(Bauhaus)的理念,利用工业厂房作为艺术创作展示的表演舞台。艺术制造与工业生产处于同一场域,每逢艺术活动,做派、形象打扮另类的艺术家们,与前来凑热闹、蓝色工服沾油渍的工人混在一起,没有丝毫违和感。艺术家身上的理想主义气息在现场聚成能量,营造出园区充满自由与希望的强烈氛围。艺术家们突破官方政策对民间当代艺术活动成文或不成文的限制,自发组织“再造798”、“蓝天不设防”艺术行动、“左手与右手——中德当代艺术联展”、“大山子艺术节”等,一系列大型公开的当代艺术活动,吸引了大批北京、外地甚至国外艺术家共同参与,呈现出工厂从未有过的热闹景象。活动都非常纯粹,没有直接经济利益的驱动,参与者都意识到这些活动不是艺术内部的事件,作为新兴文化力量的当代艺术有面向社会开拓的责任。独立自组织的活动和展览接连不断,以往遭受压制、无法完全公开的行为艺术活动,成为园区日常,颠覆了社会大众对艺术的故有观念。

艺术家、艺术机构的入驻实现了废旧厂房的活化利用,推动官方最终做出保护这片包豪斯建筑风格厂房的决定,开辟出当代艺术合乎国际潮流的都市生存空间,也意外地实现了从官方角度未曾预设的北京文化创意产业的开创示范价值。有许多令人回味的往事,突破与限制的矛盾贯穿始终,艺术家无意中充当了社会实践的先锋。官方改变以往对非政府、民间自组织当代艺术活动的严格限制,对“798现象”采取“看一看、论一论、管一管”的冷静理性态度。政府官员、人大代表、政协委员频繁来园区调研考察。朝阳区政府对艺术家自发联合举办的“第一届北京大山子艺术节”(后因政府要求改名为“大山子艺术活动月”)给予了大胆明确的支持,主动组织协调艺术节期间的交通和安保工作,为艺术节的顺利举办提供保护。

连续不断的艺术活动造成的社会反响及艺术区形成的趋势,影响到工厂原定的发展计划,在厂方与艺术家之间引发激烈的矛盾和冲突。物业部门禁止使用“798”名号。艺术家们经集体讨论,很不舍地将园区主路铸铁牌上的“798艺术区”更改为“大山子艺术区”。这段时期园区充满了紧张对立气氛,我们经历过许多不眠之夜。面对来自体制内的质疑声音、厂方的干扰及不确定的未来,大家能坚持下来,是因为有共同的价值和信念的支撑。

2

有必要指出,“798现象”是在中国成功申办奥运会和加入世界贸易组织,对外开放领域进一步扩大(包括外国媒体采访和文化政策的放宽)的大背景下发生的,其实质涉及都市发展、生产和消费模式转变的广泛问题。“再造798”概念的提出,意在激活和展开这一问题的现场,重新定义“798”。由此开展的一系列大型公开艺术活动,引起了广泛的社会关注,成为公众认知的转折点。当代艺术经历了上世纪八九十年代阻力重重缓慢的发展之后,由于外部条件的改变骤然产生加速度,从被主流社会排斥遮蔽的状态像一夜之间在一座快被人遗忘的旧工厂爆发出来。它的能量之强、影响之大不仅激起了艺术群体的普遍兴奋,并且挑战了社会大众对艺术的传统认知,给他们的感官带来新鲜刺激,激发了他们的强烈好奇心和参与意识。社会大众对当代艺术由误解到理解,从不接受到接受,再到自觉参与其中。艺术脱离了官方体制和传统艺术的框架。 “798”这三个阿拉伯数字经由当代艺术、建筑空间、文化产业与历史文脉的结合,衍化为一个文化概念。798艺术区也被国内外媒体视为北京改革开放的“新风景”“新气象”及文化意识形态变化的“温度计”,予以广泛报道。2003年底,美国《新闻周刊》因“798现象”的出现及其影响,将北京列入年度世界TOP12(世界12个先锋城市)。2004年,798艺术区被美国《时代》周刊评为全球最具文化标志性的22个城市艺术中心之一。一个老旧的军工企业凭借艺术的动能声名远播。

据物业部门统计,2005年底艺术区内营利性艺术机构达到103家,带动国内以当代艺术经营为主体的画廊业崛起,连接国际,开启了中国当代艺术公共化、市场化的新时期。艺术区越来越多的展览策划和市场角逐,成为北京艺术活动与展示的文化生产中心,吸引来自国内外川流不息的参观者。艺术区内各色纸质海报沿道路墙面随处可见。艺术家工作室成为交流的窗口,大门经常敞开,业内外人士均可直接步入参观、与艺术家聊天、购买作品。

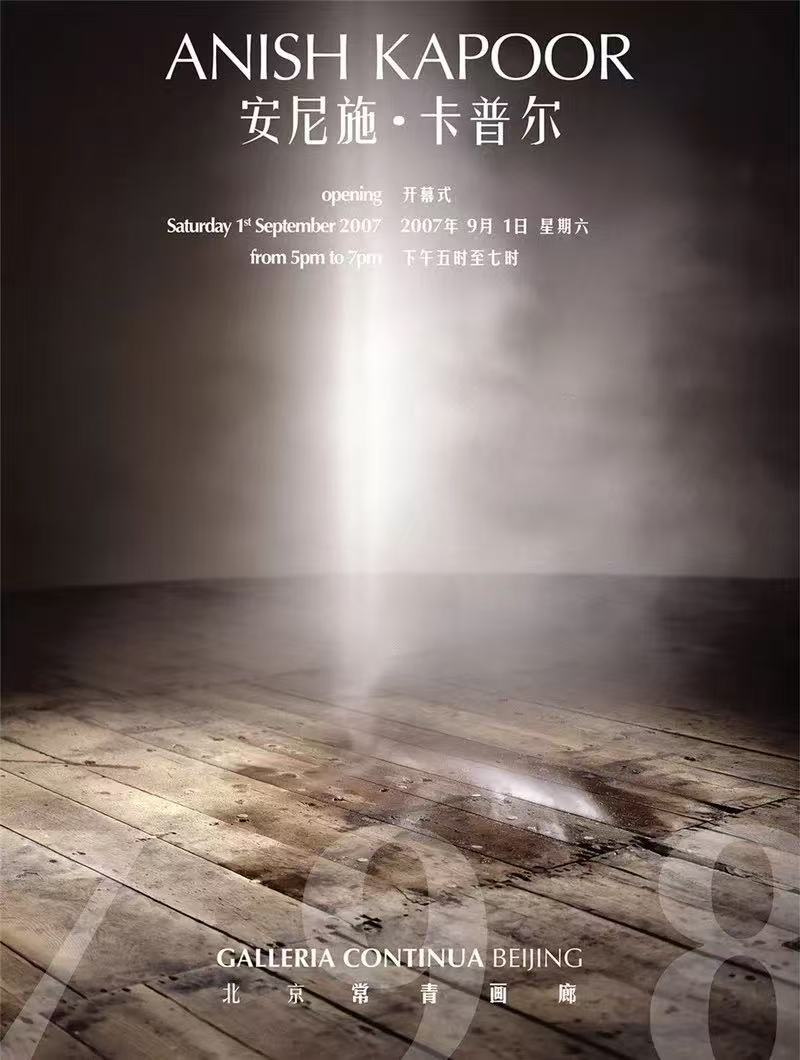

2006年1月被官方确定为北京首个文化创意产业园区后,798厂及其周围剩余的大片老工业建筑,避免了被拆除的命运。这是艺术家集体以行动努力,一些社会有识人士共同呼吁的结果。艺术机构进一步大幅增加。厂方与艺术家对未来的设想至此获得一致,“798”作为艺术区的名称得以恢复。艺术区概念和实际范围扩大到706、707、718、751、797厂。美国古根海姆博物馆馆长托马斯·克伦斯(Thomas Krens)来艺术区考察,为设立古根海姆博物馆分馆选址。国内外政府、重要组织领导人接踵前来参观视察。国内艺术市场步入爆发期,直通国际艺术市场。此时,距2000年上海双年展,即官方对当代艺术合法性认可的起始点,仅过了六年。

2007年,在国家GDP连续数年呈两位数增长的背景下,中国当代艺术市场呈现“井喷”态势。国际资本大量渗入,尤伦斯当代艺术中心(UCCA)、林冠艺术基金会等国际知名艺术机构相继在798落户。艺术市场火爆程度不亚于股市楼市。国际市场上中国当代艺术家作品受到买家追捧,价格较2005年前飙升逾百倍,单件作品拍卖成交价屡破千万元人民币。2007年伊始至2008年第三季度,当代艺术市场达到历史高峰,中国艺术家的作品成为炙手可热的畅销货。早期于798建立工作室的艺术家,“近水楼台”都获得骄人的作品销售成绩,纷纷购车置业,引来羡慕的目光。

北京奥运会是中国面对世界的高光时刻,从申办成功后的2002年至2008年是中国当代艺术躬逢其盛,相对自由释放的六年,可说是黄金六年,与全球化趋势形成共振,取得突破性发展,完成了其公共化、市场化的转型及与国际艺术市场的充分接轨。回头看,这是资本狂飙的年代,也是中国当代艺术史上一个非凡的阶段,既有自身所本、发展逻辑的必然性,也有国际市场对“中国崛起”概念投机炒作的偶然性。

从2008年第四季度开始,艺术市场受到世界金融危机的影响,与国际联动性强的当代艺术市场行情大幅下挫,798艺术区内很多外国、港台画廊纷纷关闭,国外藏家纷纷脱手中国当代艺术品。出人意料的是,传统写实油画、书画市场经过之前两年行情下跌后恢复增长。政府出台4万亿元人民币的经济刺激政策托底拉动国内经济,市场活动围绕政府投资的高增长展开。人民币相对美元连续升值,国内藏家乘势崛起接盘国外藏家抛出的中国艺术品。因此,从金融危机发生到2012年,中国艺术品市场整体依旧向上,2011年再创历史高峰。根据雅昌艺术研究院提供的数据,中国大陆地区包含油画在内的现当代艺术品拍卖成交额:2002年0.36亿元、2005年7.84亿元、2007年22.27亿元、2009年10.29亿元、2011年36.93亿元。2012年之后随着经济刺激政策效应的递减,中国经济跌破8%的年增长率,步入下行态势。随后的官方反腐运动对非正常市场因素产生重大的抑制作用。市场泡沫被挤压,艺术市场整体步入向下调整期。一些通过艺术品拍卖价格做局的行为被揭露。几位知名的中国当代艺术品的国外藏家,2009年之后及时地以直接拍卖或更为智巧的方式,处理了他们早期收购的中国艺术家作品。

3

艺术的商业化刺激了艺术生产和消费,也设下金钱与消费主义的陷阱,塑造和操控生产者与消费者的欲望和价值观。798的发展之于中国当代艺术具有重要的指标意义,2012年是个节点。随着艺术市场高潮衰退与时光变迁,2012年以后的798艺术区发生明显改变,逐渐失去了原初的爆发力和创造力。显见的商业开发利益超过对艺术核心价值的追求,两者失去平衡。内在与表面复制现代城市无差别的商业时尚、旅游观光模式,失去了历史原本的无数细节,形成肤浅而无差别的环境。走进园区,旅游纪念品、精品服装、餐饮咖啡是扑像面而来的主视觉。这些是显而易见的事实。

艺术环境、生态和市场结构也发生明显改变。艺术业内人士普遍认为,园区展览越来越缺乏新鲜感和可供思辨的学术吸引力。通俗流行、刺激快消费的潮流艺术渗透园区成为景观,同时满足新时代年轻人反主流文化、解构传统价值的精神诉求。官方对当代艺术的宽容度明显收缩,加强了对园区活动监管及展览作品审查的力度。艺术活动与艺术作品变得越来越安全、越来越娱乐化。作品的学术价值下降,市场造就一批生长于80年代后的偶像艺术家和收藏家。展览的开放性、包容性越来越小,收费参观的空间越来越多等。这些都引发关于798艺术区内涵、艺术价值观的广泛讨论。当初798的突破及随之而来的艺术市场的繁荣,主要原因在于国家的开放和文化艺术政策宽松提供了必要条件。在中国,当代艺术发展尤其依赖于国家的政策环境,表面的市场数据并不能为艺术的发展及艺术的价值判断提供可靠依据。798艺术区开创以来的发展演变充分说明了这一点。

市场脱离了西方轨道,西方当代艺术博览会上已很难见到中国画廊的摊位和中国艺术家的身影。如果形容艺术市场的内卷化,2008年之前国外资本与国内资本的市场份额占比为80%比20%,如今则是20%比80%,甚至10%比90%。是中国当代艺术本身的缺乏根基,还是西方对之投机后的快速放弃,如同它在90年代之后放弃80年代的苏联先锋艺术那样?市场高峰时期的现当代艺术作品价格,大部分被腰斩甚至更多,很多艺术家的作品已无人问津。这样的现状使中国当代艺术获得了一个难得的机遇,得以冷静下来反省自身的问题。而针对国外市场,在本书的访谈中罗伯特·伯纳尔先生说:“国外的市场系统是不靠谱的,百分之百的不靠谱。它是在炒概念股、网红股,这几年是中国股,过几年是非洲股,再过几年是南美洲股,再过几年是中东股。太不靠谱了!”随着网络资讯的充分流通,有些成功艺术家的作品暴露了明显的模仿抄袭痕迹,影响了市场的信心。

2012年以来,书中列出的艺术机构,半数以上陆续关闭或退出798,包括佩斯画廊和林冠艺术基金会。早期建立的艺术家工作室大部分都搬离了798。尽管关闭和退出的具体原因或许各有不同,但园区过快过度的商业旅游化对于艺术核心价值的伤害,无疑是主因。798变成了旅游景点。与早期相比,园区空间租金上涨了十几二十倍。早期的798艺术家,通过集体努力在创作自由和社会认可等方面获得的自我存在感,已基本无从体验,其中大部分人不再关注园区的活动。这种现状,与艺术家们当初的努力和期望相反。

那个曾如此熟悉的798,如今似乎变成了陌生的798。

4

海报,作为一种古老的信息传播媒介,有着相当迷人的历史。1866年,法国人朱尔斯·谢雷特(Jules Cheret)在他的小型印刷工作室制作出第一张彩色平面海报,象征着现代海报的产生。工业时代海报在街头巷尾随处可见,是一种主流的宣传方式。纸质海报有多重价值,可以作为纪念物、收藏品和历史参考文献。尤其是艺术项目海报,可以转化为独立的艺术品。走进西方美术博物馆、电影博物馆,经常可以看到专题性的海报展览。朱尔斯·谢雷特的海报,在19世纪后期就成为抢手的收藏品。

艺术海报的文本性价值一般高于商业海报,其信息意涵传递更多层次、更为丰富,通常不是简单地诉诸图像刺激人们的消费欲望。创意设计通常表现的展览主题或作品理念,含蓄内敛,或许你一眼不能看透,需要多看几眼。艺术海报是艺术项目浓缩的记录。优秀的商业海报方案通常会运用消费心理学法则分析消费对象的心理。80年代,我曾在国营北京广告公司负责影视、平面广告拍摄制作。凡商业广告,先从消费者行为和同类产品市场调查做起,获得一手统计数据,再与客户充分协商达成一致,最后进行文案创意和视觉设计,等等,程序严谨细致。而艺术海报设计不必遵守商业海报的设计程序,可以更加自由放松、主观感性。优秀的设计凸显海报的美学本质,设计师即艺术家。

2012年以后,信息技术的智能化发展带来图像传播方式的重大改变。海报的数字图像屏幕传播成为主流,设计完成不必再输出纸质品。在本书的访谈中,UCCA馆长田霏宇(Philip Tinari)先生说:“展览是一种视觉生产。不管外部的信息环境有什么样的变化,可能最好的总结就是将展览压缩成一幅图像。这可能是用艺术家作品的图像,也可能是通过数字平面处理的一种图像,有那么几种可能性吧。这个动作对我们来说,对任何一个展览来说,都是重中之重。”

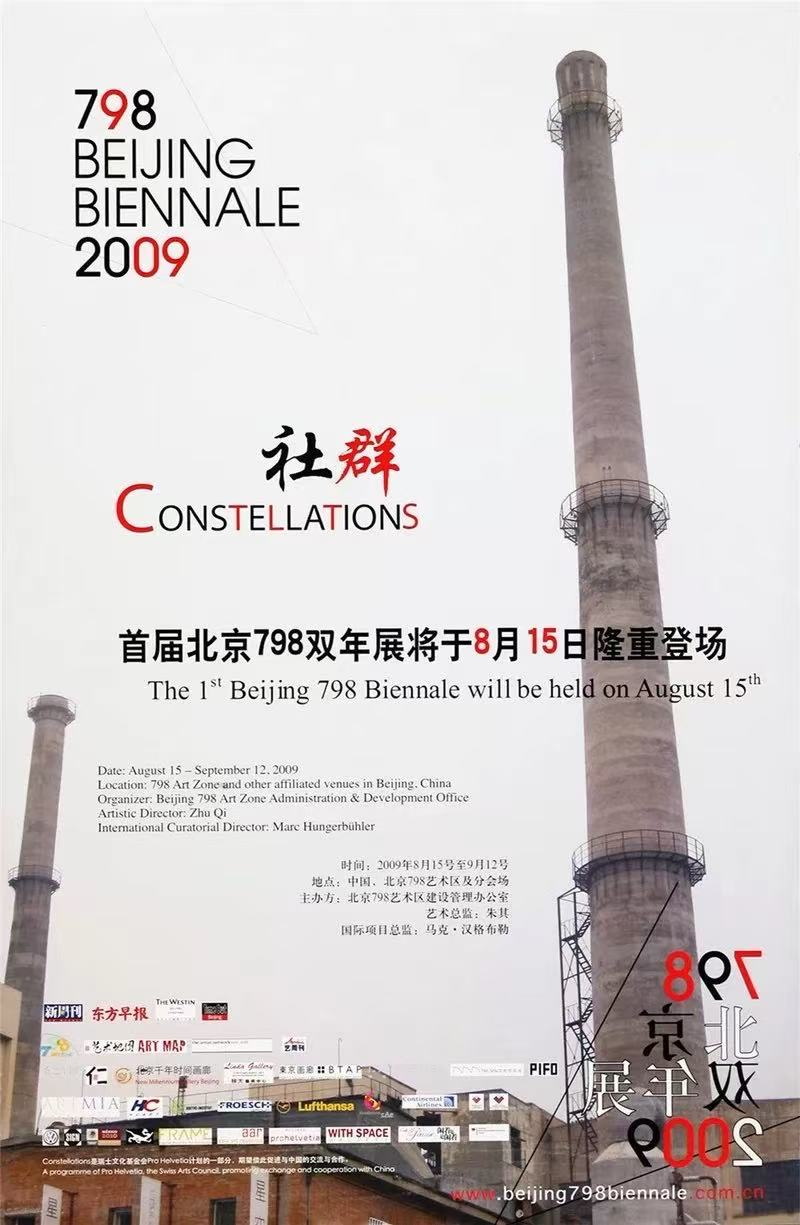

在本书编辑的过程中,我又对相关艺术机构的海报做了补充搜集。总共有60余家艺术机构近千张海报,呈现出798艺术区发展最重要阶段的艺术活动、展览的历史,并且构成798艺术区的成长故事,体现新世纪中国当代艺术的新语境、新生态、新样貌。其中不少海报呈现了当代中国设计的独特美学,有一些海报具有新世纪中国艺术史的标志性。当然,这段时期园区内的艺术活动远不止这些,有些机构由于失去联系或其他原因,海报未能收集或收集不全。

书的内容结构主要分三部分:海报、海报信息列表、相关人物访谈。海报以各艺术机构入驻798的时间顺序编排,依次呈现。没有标注艺术机构2012年后关闭或退出798的时间。海报均依长宽比例按设计规则排列,不做个别特殊强调,以彩印方式还原图像。海报信息列表是因书的开本限制,图像比例较小,对其中有参考价值的文字信息,如展览名称、时间、策展人、参展艺术家等信息阅读可能受限,为方便研究者,我们做了专门提取归纳,编附于海报部分之后。最后是16篇对798艺术区有代表性的画廊创办人、经营者、策展人、艺术家的访谈文字,作为中国当代艺术发展亲历者的经验材料提供给感兴趣者。很多经验相当有趣!

2024年4月20日

【声明】以上内容只代表原作者个人观点,不代表artda.cn艺术档案网的立场和价值判断。