文︱奥拉夫·菲尔休斯(Olav Velthuis)

艺术市场专家,社会学博士,现任教于阿姆斯特丹大学。

编译︱刘正花

首次发表于《艺术时代》

威尼斯双年展策展人通常强调展览的学术性并刻意削弱其对艺术市场的影响,然而实际上,学术与商业是紧密相关、互为表里的。

1895年4月,第一届威尼斯双年展举办。这届双年展的一个重要目标就是:为新艺术寻求市场。因此,当时成立了“业务部”以协助艺术家找客户资源并销售展品,作品一旦成交,组织方则收取10%的佣金。这个部门业绩斐然,在双年展将近尾声的时候,愈50%展品被售出。双年展组织方获利丰厚,以至于最后将大量利润捐赠给当地的慈善机构。

盖伊·德·科因泰特/Guy de Cointet 《综合作品》/Various works

莫瑞吉奥·卡特兰/Maurizio Ca elan 《他者》/Others 被标本化的鸽子 2011年

“业务部”从此作为双年展固有的部门。直到1968年,左翼知识分子试图占领绿园城堡(Giardini)以作为他们宣扬对“资产阶级文化深恶痛绝”的场所。于是,他们诽谤双年展是在力挺资产阶级商业文化,在他们与警方的几次交涉中,学生们高举署有“双年展宣扬资本主义文化,我们要烧掉展览场地”,“对双年展说‘不’!”等标语的字报。见局势不妙,双年展董事会被迫解散了“业务部”。直到现在,绿园城堡的展览是排除商业性的。当1968年以来双年展所取得的傲人成就很多已成为过眼烟云时,双年展被禁止交易的条文却被延续下来。双年展组织方及策展人可以尽情地使双年展变成实验场所,但不准许带有商业成分,其基本性质的区别犹如学院机构与艺博会,从此双年展也就失去了对艺术市场的导向作用。拿2009年第53届威尼斯双年展来说,当策展人丹尼尔·伯恩鲍姆(Daniel Birnbaum)透露了他邀请到军械库展出的艺术家名单时,双年展主席保罗·巴拉塔(Pao l oBaratta)就再三强调策展工作“不要对当代艺术市场做最新导向”。

如果说双年展确实试图将学术与商业分离,但他们也是白费力气。在2007年双年展还没有正式对外开放前,伦敦白立方画廊就已经售出了将在双年展英国馆展出的艺术家翠西·艾敏(Tra ce y Emin)的大部分作品。也是在同一年,法国顶级藏家弗朗索瓦·皮诺特(Francois Pinault)将在军械库展出的艺术家西格玛尔·波尔克(Sigmar Polke)系列作品收入囊中。皮诺特在最近接受媒体采访时透露,当时他的举动令一些博物馆馆长大跌眼镜。

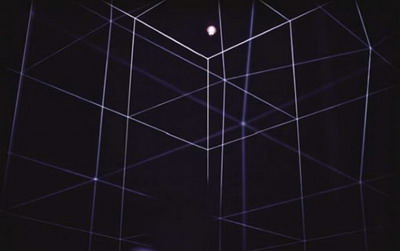

詹尼·科伦坡 /Gianni Colombo 《弹性空间》/Spazio elastico 荧光松紧带、电动马达、木之光. 400×400×400 cm 1967

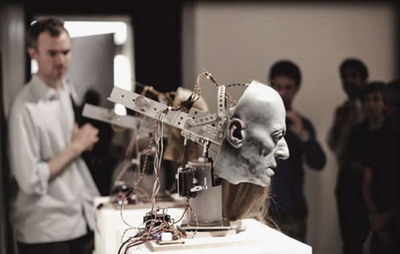

纳撒尼尔·迈勒斯/Nathaniel Mellors 《嬉皮士辩证法(我们的家园)》/Hippy Dialectics (Ourhouse) 动物机器人声响雕塑,112×40×40 cm 2010

不管策展人怎样极力回避双年展的商业性,双年展对艺术市场的影响是很显著的,因为在威尼斯展出意味着作品销量的增加、艺术家声誉的提高、艺术品价值的飙升,以及协助艺术家在激烈的市场竞争中取胜。虽然双年展的商业性没有艺博会及商业画廊那样凸显,或者说在绿园城堡及军械库的展示中,不直接涉及金钱交易,但是这种“隐形”的市场确实存在。如本届双年展上,驻守柏林和伦敦的艺术经纪人施普鲁特·马吉尔斯(Sprüth Magers)展出5位艺术家作品,苏黎世的艾娃·普瑞森胡伯(Eva Presenhuber)展出7位艺术家作品……他们都身体力行,努力探求展品到底带给观众多大兴趣,斟酌怎样将作品以最合适的途径展现给他们信任的藏家,以及与博物馆策展人搞好关系。为充分发挥威尼斯的多米诺效应,在双年展展出作品的其他经纪人如Lisson画廊的珍妮和吉列尔莫(Jennifer Allora & Guillermo Calzadilla)、Annet Gelink画廊的芭芭拉·维瑟(Barbara Vi sse r)也在世界顶尖艺博会巴塞尔上展出作品,巴塞尔艺术博览会的开幕时间只比威尼斯双年展晚一周,这些经纪人有个口头禅“在威尼斯看,在巴塞尔买”。

威尼斯效应的原因何在?一个简单答案就是:在威尼斯的展出能决定艺术品的价值,为艺术家正名并塑造收藏家的品味。从这些方面看,艺术性并不是唯一重要的。不仅如此,世界上的其他几大双年展,包含德国的卡塞尔文献展,还有博物馆长、批评家,以及艺术玩家皮诺特、萨奇和经纪人高古轩(Larr y Gagosian)、豪瑟和维尔特(Hauser & Wir th)都在发出独特的信号。在这里高估“双年展对艺术家的塑造或摧毁力量”可能有点为时过早。“1964年双年展将最高荣誉奖项授予罗伯特·劳申伯格(Robert R auschenberg)并将波普艺术纳入艺术史”的那种日子已经一去不返了,翻阅过去的画册和书籍,给我们印象深刻的不再有像2001年那届有皮埃尔·与热(Pierre Huyghe)那么资历深厚的艺术家,现在双年展参展艺术家的名字如同白驹过隙一样很容易被遗忘掉。与其他机构相比,双年展发出的信号对艺术市场产生着不可估量的影响,原因在于这些信号具有纯粹性、鲜活性、独特性及高分辨性。

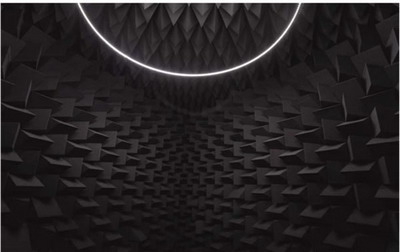

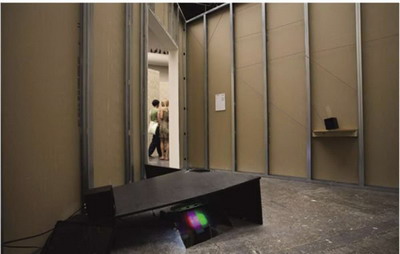

哈亚伦·米尔扎/Haaron Mirza .《国家馆的过去与现在》/ e National Apavilion of en and Now .装置(三角形结构,每边长809cm)——消声室、LED放大器、扬声器、电子线路 .2011年

悖论一:纯粹性激发艺术能量

在当代艺术市场中,只有当一件艺术作品的艺术价值被肯定的时候,其经济价值才会被确认。越来越多的研究显示,一个艺术家的声誉是衡量其艺术作品价值的最好因素,这个“声誉”是指艺术家个展及群展数量、出版画册书目的多少以及作品被机构的收藏情况等等。已故法国社会学家皮埃尔·布迪厄尔(Pierre Bourdieu)这样解释此相关性:艺术品所涉及的资本不是经济学的也非金融性的,而是象征性的,占据这种象征性的资本就掌握了“神化”艺术作品的力量,这种力量由掌管艺术界的具有共同趣味的策展人、批评家、经纪人的努力而日积月累。

他们的行为似乎与市场绝缘以求其独立性,看上去确实是实验性的,并与世俗金钱无关。但是,一旦这种象征资本积累到一定程度,它就会变为经济资本:艺术家的名气越大,作品的销量越大,价格也就随之提高了。所以说这种悖论就在于,双年展策展人对商业的抵制以及双年展组委会声明的“非卖行为”恰恰就是它对市场作出的强有力的信号。纯粹性的重要在今年的爱尔兰馆中得以体现。当国家宣布艾米莉·简·科万(Emily- Jane Kirwan)策划古尔邦·沃克(Corban Walker)的展览时,就引发了争议,科万是佩斯纽约的总监,也是世界最重要的交易商之一,而沃克是佩斯画廊的签约艺术家。在《艺术新闻报》上,一位不愿透露姓名的双年展策展人称组委会将场馆交给一个艺术经纪人或代理商,本身就是一个很“糟糕的决定”, 他愤愤不平地说“有些界线是不可逾越的,有些派别是不能混为一谈的,道德标准需要严格遵守”。

悖论二:信号越鲜活,影响越巨大

过去,参加威尼斯双年展意味着艺术家职业创作生涯的结束,因为双年展的结果是加冕艺术家使其功成名就。现在情形正相反,参加双年展意味着刚刚开始。为了证实自己与商业的绝缘以及他们发掘艺术新秀的能力,双年展总监及策展人逐渐转向并聚焦那些尚未出名的艺术家。在双年展不断全球化的今天,迸发鲜明有力的信号,推广年轻艺术家,已成为众多策展人不懈努力的目标。本届双年展策展人比奇·库莱格(Bice Curiger)邀请的艺术家中有32位是出生于1975年之后的。

这一矛盾性在于,年轻艺术家的职业生涯越短,就越受双年展的青睐。据已故美国社会学家罗伯特·默顿按照《圣经·马太福音》提出的马太效应(Matthew Effect)“富人越富,穷人越穷”理论,年轻艺术家的参展使更多策展人、收藏家关注他们的作品,对那些为数不多的年长艺术家来说,参加双年展无非就是在他们冗长的简历中多加一行字而已。比如受到库莱格邀请的艺术家克里斯托弗·沃尔(Christopher Wool)作品市场就不会因此有太多改变,因为他1990年的作品《Blue Fool》在去年的纽约佳士得就以5000万美金(含佣金)被拍走,已成为艺术市场的翘楚。在双年展上,这类艺术家只是规则中的特殊案例而已。拿本届双年展来说,库莱格甄选的艺术家大部分都已经确立其风格地位,然而国家馆的策展人则倾向找那些比较有名气的艺术家。即使如此,今年只有1/5的参展艺术家作品达到2万5千美金的拍卖价格,大部分艺术家都没有进入市场。安雅·提托瓦(Anya Titova)是双年展中第二位最年轻的艺术家,甚至都没有被哪个机构或者画廊代理。

悖论三:独立性出自经纪人的赞助

为证明他们与市场的疏离,策展人还有另外一个策略,就是聚焦那些很难被售出的艺术家作品,如装置和影像。在过去的20年中,这些与商业不沾边的作品成为双年展的主流样式。尽管如此,它也无法断绝双年展与市场的关系。原因在于,那些具有超强实力的经纪人同策展人一样,更感兴趣于那些没有流入市场的作品,这样他们不仅可以从交易这些作品中快速赚取利润,而且也能在第二市场交易。换句话说,代理这些艺术家能给经纪人带来“象征性资本”。

双年展再怎么回避商业性,也不会断绝它与与市场的关系,其中一个比较恰当的原因在于,威尼斯双年展组织方是没有足够资金来为创作、运输并安置这些大型的艺术品提供支持的,因此经纪人对这项活动的资助就变得不可或缺。这时1968年始实行的“禁止买卖艺术作品”的行为已被颠覆,因为它导致了双年展陷入严重的财政危机。这双隐性的手将双年展业务部拆除的同时又将艺术经纪人卷入其中。

悖论四:能见性源于对双年展的身临其境

威尼斯双年展发出的信号不仅体现在纯粹性、鲜活性、独特性上,还体现在它的高度可观性上。上一届双年展吸引了37.5万观众,这个数字并不炸人眼球,毕竟双年展的展期长达半年之久。2009年的时候,皮皮劳蒂·里斯特(Pipilo iRi st)在纽约现代艺术博物馆的展览,还有蔡国强在纽约古根海姆的展览吸引了更多的观众。还有对观众的构成来说,双年展也是远逊其电影节,作为世界艺术中心及国际平台,其电影节能让整个影视界欢聚一堂。

我们知道,威尼斯对艺术界的重要性是与它便利的地理位置以及它之前的身份,即它在当今众多双年展中的“雷母”角色。还有另外一个缘由就是它与当今国际艺术市场中心艺术巴塞尔距离很近。今年的巴塞尔艺博会在双年展开幕后一周拉开帷幕,其实它们通常是紧连在一起的。

在全球化的艺术界中,威尼斯双年展与巴塞尔在展览结构上有些重叠。首先,都即刻向观众呈现了当今最新、最前沿的艺术力作;它们为策展人与收藏家提供了便利,因为时间就是金钱,很多富人没有时间频繁去外地参加某一个画廊或美术馆的展览,像过去那种具有闲情逸致的重要客户变得很少了,参加双年展和博览会能节省时间与差旅开支。就像经济学家提出的“本土艺术家”已成为“次要艺术家”的代名词,“国际性”本身就是一个卖点。威尼斯和巴塞尔通过这种方式“在同一屋檐下汇聚全球优秀艺术。”

其次,通过一系列的文化事件,我们可以感知双年展和巴塞尔在国际艺术界的风向标作用。在这个文化系统里,对当代艺术的消费被捆绑成为一种社会和文化经验。与此同时,艺术行为、论坛及专家圆桌会议也成为博览会与双年展重要的组成部分。

第三,巴塞尔与威尼斯成为当今艺术界的核心现场是出于后者对身份等级的划分制度。双年展与巴塞尔都是折射并推广阶级身份的调解器。他们将不同的观众区别对待,有VIP制度,VIP们可以参观开幕式,宴会后可乘坐亿万豪艇,也有参观私人收藏家的别墅……这些服务享受就是通常我们讲的文化精英的身份标志。

总之,质问“艺术市场受到了威尼斯怎样的影响?”就会显得有些小儿科,因为如果没有双年展这样的机构,就无法想象艺术市场的开始。反之亦然,如果没有艺术市场,双年展也不会如此繁荣。但是,如果想削减双年展效应也是不可能的。如果策展人与经纪人想试的话,或许这是最佳决策:参照爱尔兰案例指派艺术经纪人充当管理者或策展人角色;邀请那些重要艺术家而非那些出生牛犊者;将威尼斯双年展与巴塞尔艺博会开幕的时间拉开,这样就不会有那么多的人观看了。

当然,双年展组织者绝不会贸然决定,因为将双年展与市场分离绝不是那么容易,即便采取措施,为之付出的代价就是使机构改变性质。最终,问题将不再是威尼斯效应本身,而是整个艺术界的反商业意识,那时策展人必定会感到无所适从,如同库莱格所说的“如果一个之前你接触过的艺术家远离你的控制范围会发生什么呢?艺术家不是随便可扔之物,如果他们作品销售很好,是否就意味着他们的作品不再具有任何意义了?”

克拉拉·利顿/Klara Lidén . 无题/Untitled .10件,尺寸可变 .2011年

哈亚伦·米尔扎《国家馆的过去与现在》2

德国馆获得了本届威尼斯双年展国家馆金狮奖。该馆是德国策展人苏珊娜·伽恩塞默根据去年夏天因肺癌离世的德国艺术家克里斯托弗·施林格塞夫的生前构想,将德国馆改造成艺术家在儿童时代做过弥撒侍者的教堂形象。同时展出的还包括录像、X光片在内的多媒体文献,记录了他的疾病以及对生命、苦难乃至死亡的体验。克里斯托弗·施林格塞夫既是艺术家也是电影人与实验戏剧创作者。

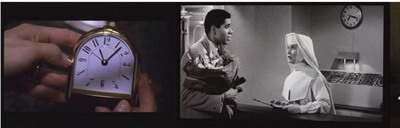

克里斯汀·马克里/Christian Marclay 《时钟》 影像 2010年

美国艺术家克里斯汀·马克里在主题展上的《时钟》获得今年威尼斯双年展金狮奖。他将影史中众多关于时钟(时间)的镜头精心剪辑为一部24小时的影像作品,试图在一个新的时空逻辑中引导观者去反思“真实存在”的时间观。

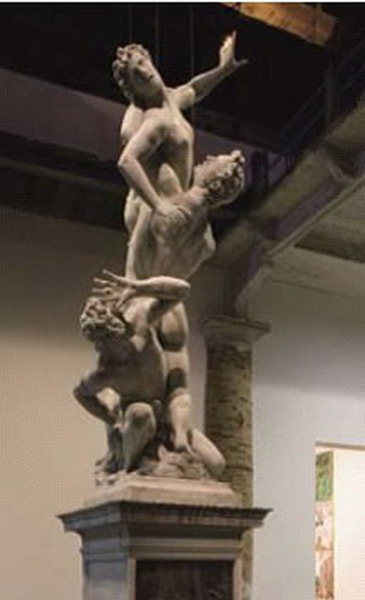

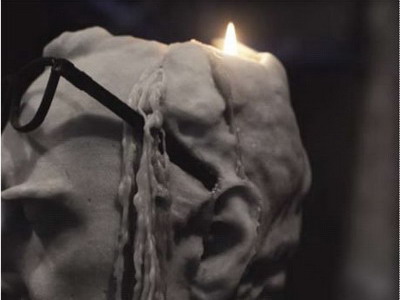

乌尔斯·费舍尔/Urs Fischer .《无题》1/Untitled .2011年

达亚尼塔·辛格/Dayanita Singh .《档案室(局部)》/File Room (detail) .2010年

乌尔斯·费舍尔/Urs Fischer .《无题》3/Untitled .2011年

乌尔斯·费舍尔/Urs Fischer .《无题》2/Untitled .2011年