注:本文节选自 巫鸿 编著《中国当代摄影四十年》

▲“中国当代摄影四十年(1976-2018)”展览现场,2018

文︱巫鸿

著名艺术史家、艺术评论家、策展人

第一部分

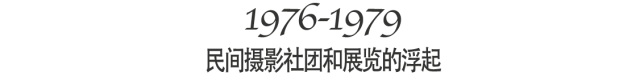

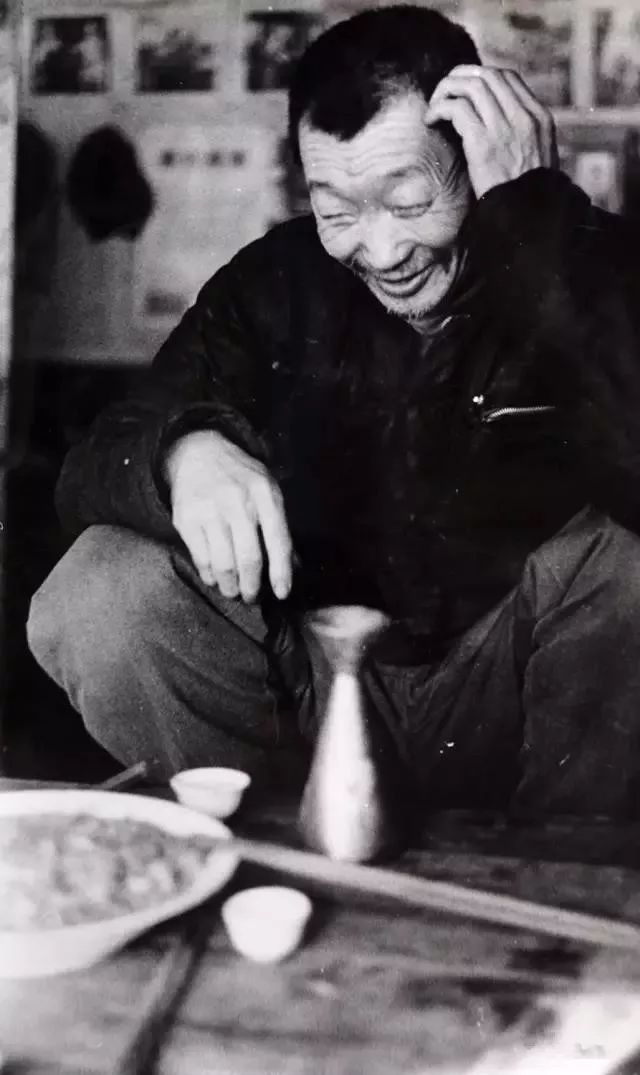

发生于1976 至1979 年的三起事件构成了中国摄影史上的一个转折点。首先,一些业余摄影家组成了一个非官方网络,系统地拍摄周恩来总理逝世后群众自发举行的悼念活动,并将这些照片编辑成册在社会上传布。这批被称为“ 四·五运动摄影”的历史图像保存了人们对这个事件的记忆,在当代中国的一个关键历史时刻起到了重要作用。

第二个富于意义的现象是非官方摄影社团的出现。成员达30 余人的“星期五沙龙”是其中较早的一个,于1976 年冬就已在北京开始活动。另一个团体的成员大多参与过“四·五运动摄影”,1977 年以后定期聚会。这些自发形成的社团把有志于摄影的年轻人联系在一起。在文革以后的开放气氛中,这些人开始系统了解摄影史的信息和材料,也开始探索摄影作为一门艺术的特质。

此时期的第三个事件—即1979 年初成立的“四月影会”以及该会在当年四月举行的《自然·社会·人》首展——有着更明确的里程碑性质。这个展览包括了由45 位艺术家创作的170 件作品,其中不少出于非专业摄影师之手。展览前言清楚地表明了为艺术而艺术的宗旨,将摄影从政治宣传的禁锢中解放出来。

展出作品反映了重返人本、回归自然和表现社会三个基本倾向。一些图像引导观众思考自然世界的美和宁静,另一些作品则发掘人的情感世界和捕捉生动的日常情节。它们所蕴含的人文精神和审美意识在文革后的中国可说是耳目一新,解释了这个展览对公众产生的巨大吸引力。

▲ 任曙林 / Ren Shulin

丈夫、妻子和孩子

1979

▲ 贾育平 / Jia Yuping

假日

1976-1986

▲ 廖增益 / Liao Zengyi

死水微澜

1976-1986

▲ 张海潮 / Zhang Haichao

同舟共济

1976-1986

▲ 贺延光 / He Yanguang

老战士合唱团

1976-1986

▲ 王立平 / Wang Liping

忧国

1976

▲ 蔡海峰 / Cai Haifeng

我的骄傲

1976-1986

▲ 闻丹青 / Wen danqing

亲家

1976-1986

▲ 马晓青 / Ma Xiaoqing

寒夜

1976-1986

▲ 鲍昆 / Bao Kun

无题

1976-1986

第二部分

从上世纪80 年代早中期开始,全国各地出现了许多影会和影展,较早者有西安的“四方影会”和吸引了大批观众的广州《人人影展》。其它具有影响力的地方影会包括“陕西群体”、上海的“北河盟”和厦门的“五个一”群体。上百个摄影团体在这段时间内出现于北京,“裂变群体”和“现代摄影沙龙”是其中较重要的两个。后者通过在1985-1988 年间组织三次颇有影响的展览而成为摄影新潮的牵头者之一。

这一新潮运动的出现与80 年代的“文化热”、“85 美术新潮”,以及文学艺术中的“信息爆炸”密切相关。文革期间被禁止的各类西方艺术通过复制和展览在这一时期内被大量介绍入中国,数百种理论著作在短期内得到翻译出版。新型摄影期刊和杂志也出现了,如创刊于1984 年的《现代摄影》激起了年轻艺术家的极大兴趣。

这个“信息爆炸”在摄影创作中的结果是:二十世纪初以来的主要西方摄影风格都在80 年代的中国得到重现。经过这个学习和吸收西方摄影风格的“多样化时期”,纪实摄影于80 年代后期成为新潮运动的主流。与美国上世纪30 年代的纪实摄影运动类似,80-90 年的中国纪实摄影作品也与当时的社会和政治环境密切相关;它们的内容、形式和手法服务于摄影家们为之献身的社会改革潮流。

总的说来这些作品沿循两个主要方向,或与当时流行的“乡土美术”平行发展,表现普通人民和中国文明的永恒精神;或与“伤痕美术”息息相关,以社会中“人”的悲剧命运作为表现主题。前者往往呈现带有浪漫气息和象征意味的影像,反映了强烈的民族志兴趣;后者则具有历史批判性的本质,把刚刚过去的一段中国历史看成是一个需要修补的巨大断裂。

大约同时,由于中国城市的爆破性发展,越来越多的纪实摄影家将镜头聚焦于剧烈变化中的都市景观。拆迁场地的废墟、市场经济和西方文化的涌入、变动中的城市人口和都市生活等等,都成为纪实摄影的常见题材。

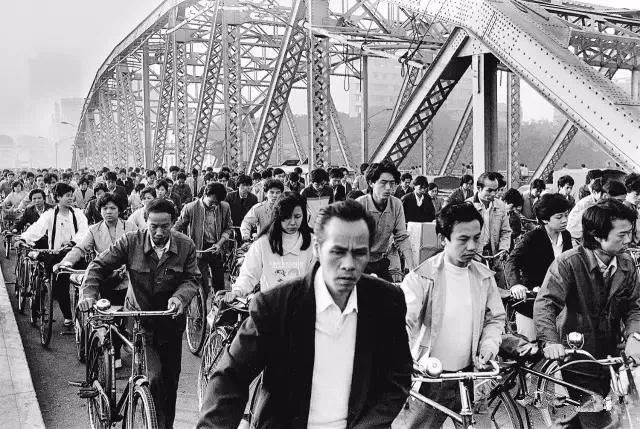

▲ 安哥 / Ange

每天早上推着单车走上海珠桥的人流 广东广州

1986

▲ 侯登科 / Hou Dengke

陕西关中

1982-2000 / 2016

▲ 刘香成 / Liu Heung Shing

1980,云南省,思茅

1980

▲ 莫毅 / Mo Yi

“一米,我身后的风景”系列

1988

▲ 吴家林 / Wu Jialin

卖鸟人 四川宜宾

1989

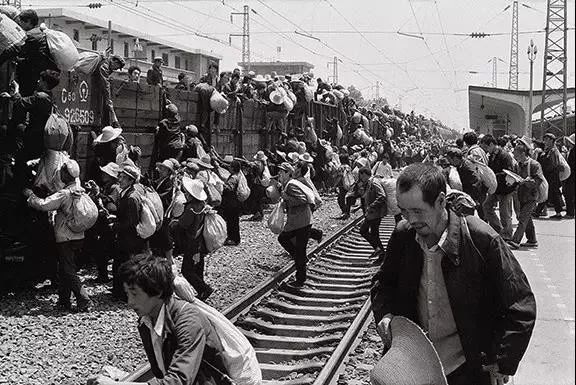

▲ 王福春 / Wang Fuchun

火车上的中国人

1998

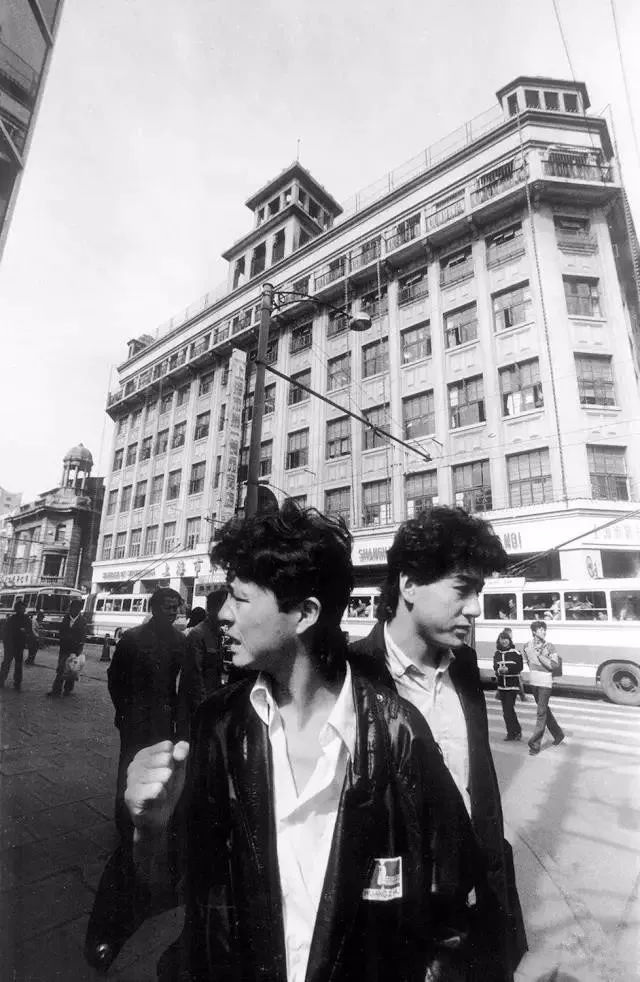

▲ 顾铮 / Gu Zheng

1980s之01

1980

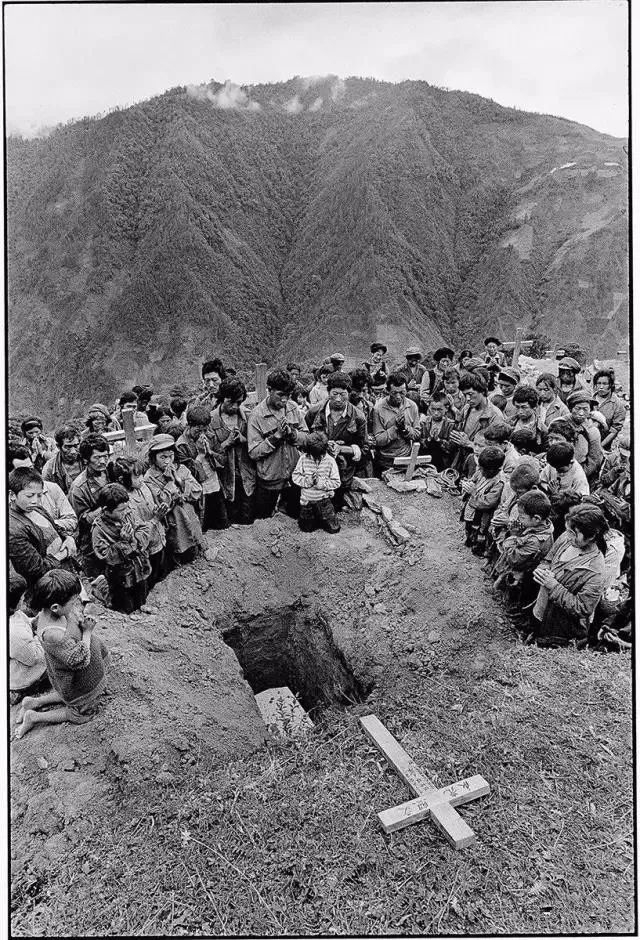

▲ 吕楠 / Lv Nan

一个孩子的葬礼 云南

1993

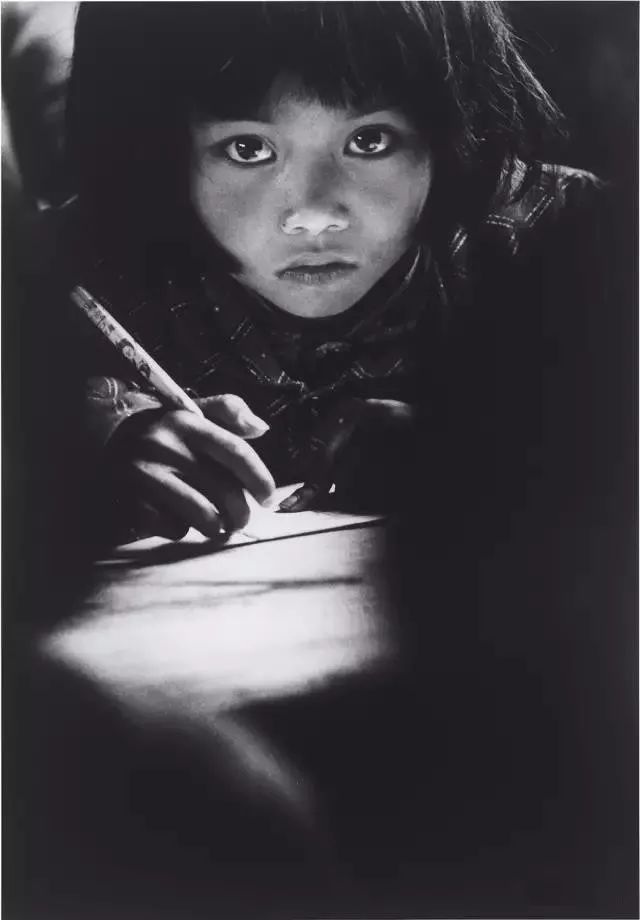

▲ 解海龙 / Xie Hailong

安徽省金寨县双河乡张湾小学 不管生活多么艰苦,苏明娟同学仍在刻苦地学习

1991

▲ 张海儿 / Zhang Hai’er

窗边女孩

1989

第三部分

至80 年代末,新潮摄影在很大程度上已经完成了在中国重建摄影艺术的历史使命。新一代更有当代气息的“实验摄影”开始取而代之,与方兴未艾的前卫艺术联手共进。从时间上看虽然实验摄影于80 年代末已经出现,但直到90 年代中期才形成实验艺术领域中的一个具有影响力的潮流。

实验摄影家通常和实验艺术家一起生活和工作,在同样的非官方艺术展中展出他们的作品。随着实验艺术的迅速国际化,实验摄影也得到参加国际大展的机会并开始为全球艺术市场提供商品。在这个新的环境中,实验摄影家在国内具有另类地位,同时与国外博物馆、策展人以及画廊发展了合作关系。

三个事件对实验摄影运动的形成起到关键作用。一是东村艺术群体在北京出现,聚集了行为艺术家、实验摄影家和实验性画家。他们大多数来自地方省份,在共同兴趣的促动下施行了富有冲击力的实验艺术项目。这种合作也预示了实验艺术在此时期的一个双向发展:当实验摄影家日趋将自己的作品设计成行为表演,实验艺术家也越来越被摄影所吸引,不但从摄影中获取灵感并且自己拍摄和制作摄影图片。

第二个事件是新型的实验摄影出版物的出现,其中最重要的是1996 年以复印技术出版的《新摄影》。此外,称作“黑皮书”、“白皮书”和“灰皮书”的一套无标题私人出版物把摄影作为实验艺术的重要媒介进行介绍,提供了最早出版的东村行为艺术照片和许多代表性实验艺术家的观念摄影作品。

第三件大事是观念摄影的流行。《新摄影》第三期的前言只有一句话:“观念进入中国摄影时,就好像尘封多年的屋子里突然开启的一扇窗户,我们可以舒服地呼吸,可以获得‘新摄影’的新义”。在这个潮流中,摄影家把概念和话语置于表现之上,通过艺术实验解构现实。他们不再致力于捕捉生活中的瞬间,而是更多地关注艺术表现的方式并努力掌控对作品的观看,导致“人为组构”影像的流行。

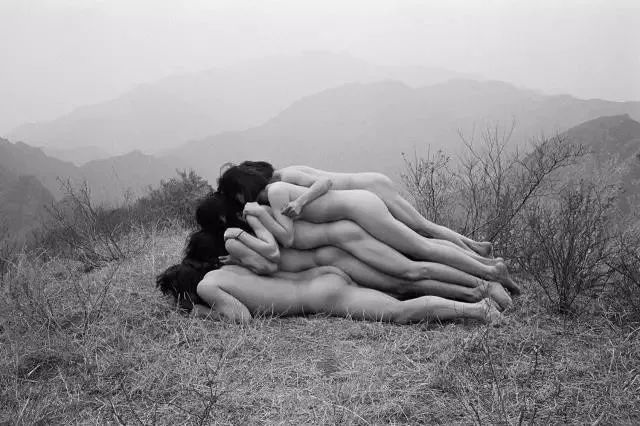

▲ 左小祖咒 / Zuoxiao Zuzhou

(参与艺术家:王世华,苍鑫,孔布,张洹,左小祖咒,徐三,张彬彬,段英梅,朱冥,马六明;摄影:吕楠)

为无名山增高一米

1995

▲ 王宁德 / Wang Ningde

No.25 “某一天“系列

1999-2009

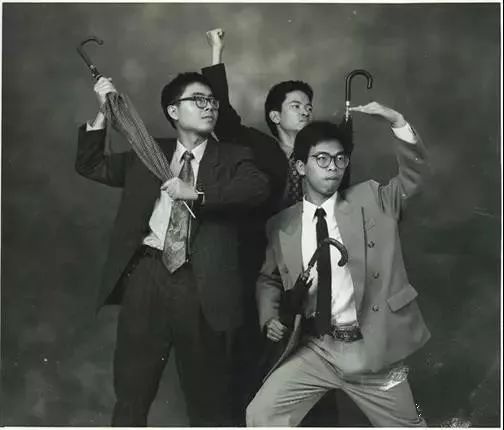

▲ 颜长江 / Yan Changjiang

爱情——那把伞永不坠落永不飞升

2001

▲ 邱志杰 / Qiu Zhijie

好

1997 / 2015

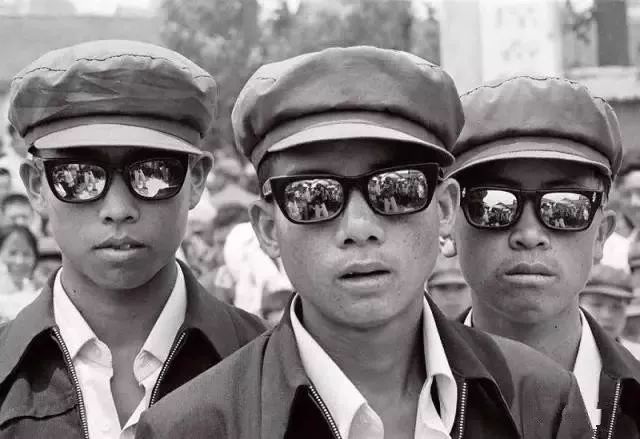

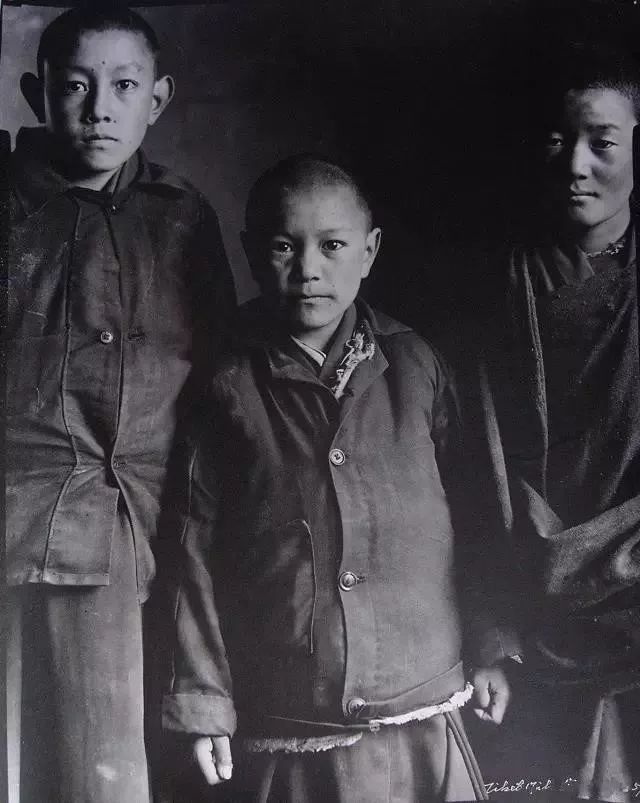

▲ 高波 / Gao Bo

藏民:三个男孩

1995

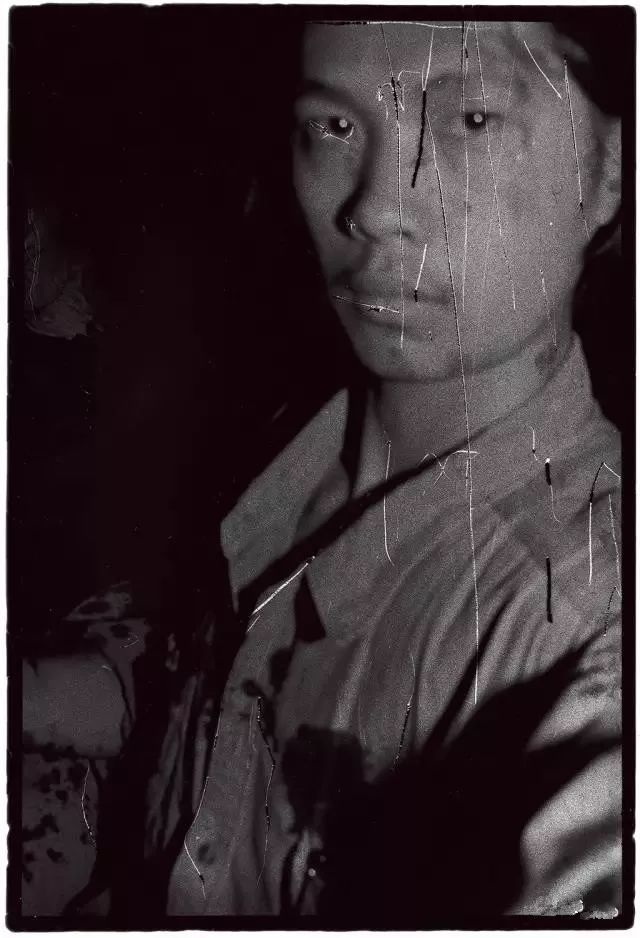

▲ 荣荣 / RongRong

自拍1994,“北京东村”系列

1994

▲ 卢广 / Lu Guang

被污染的风景

2012 / 2017

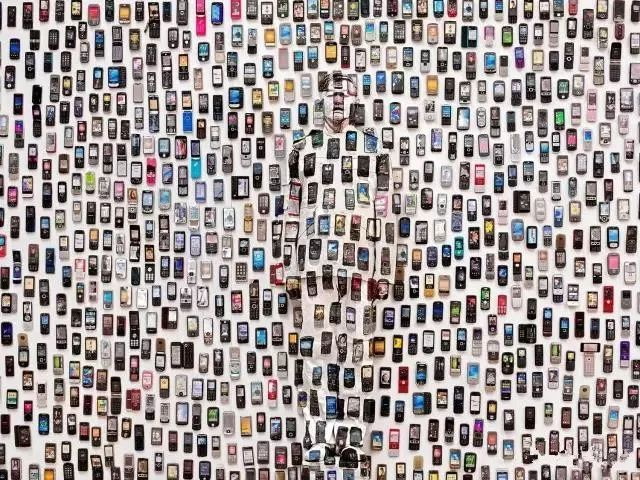

▲ 刘勃麟 / Liu Bolin

手机

2012

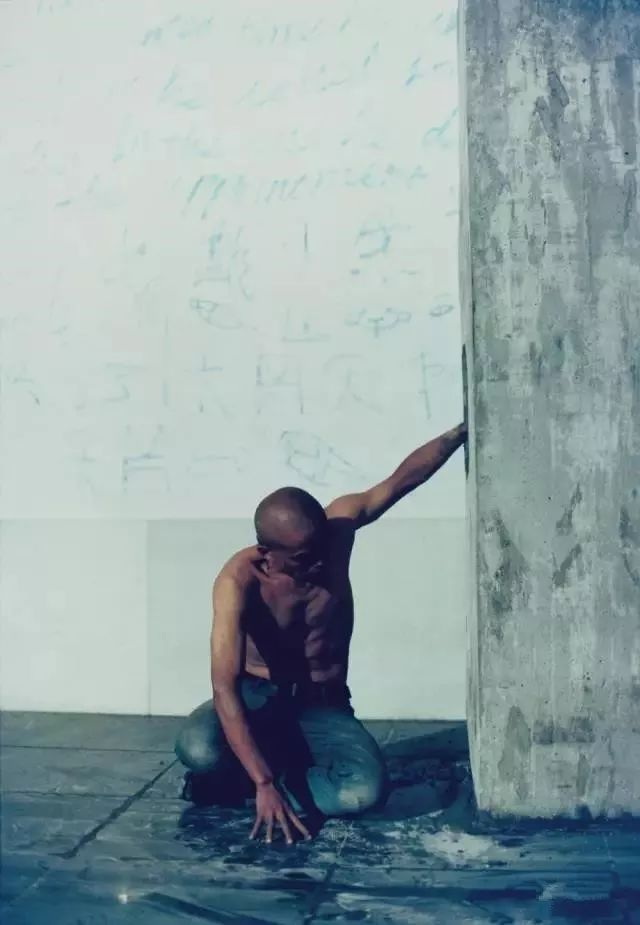

▲ 何云昌 / He Yunchang

抱柱之信

2003 / 2017

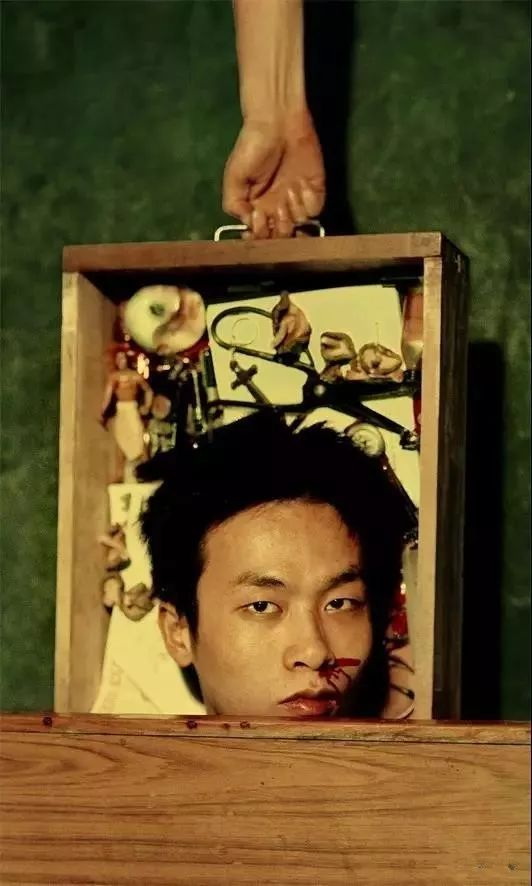

▲ 蒋志 / Jiang Zhi

屉中物 02

1997

第四部分

2000 年的《第三届上海双年展》和2002 年的《首届广州三年展》标志了中国实验艺术—包括实验摄影—的合法化和国际化。随后展开的是当代摄影在中国大地上的新的一章:这门艺术开始从实验摄影家及批评家的小圈子中走出来,参与到全社会的文化生活和艺术教育之中。与这个变化同步,新的摄影展示场地、商业渠道、研究中心和批评研究陆续出现,表明中国当代摄影进入了一个新的、机构化的阶段。

当代摄影作品不但在大型双年展、三年展中占有显著地位,而且与大众文化混合,发展出具有中国特色的大型摄影节。开放空间中举行的个展和群展迅速增多,一些仍坚守着实验摄影的初衷。有关摄影的写作也更为频繁的出现,预示着这一艺术史和艺术批评领域的建立。

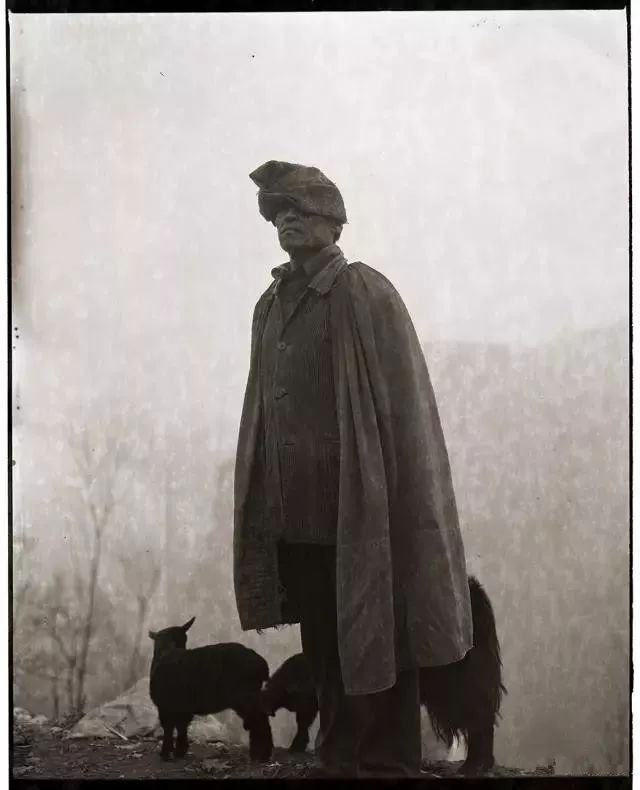

▲ 阿斗 / Adou

男人、羊

2006

▲ 张晓 / Zhang Xiao

“他们”系列29

2007

▲ 陈哲 / Chen Zhe

身体/伤 #005,“可承受的”系列

2007-2010

▲ 张晋 / Zhang Jin

无字碑

2011

▲ 李俊 / Li Jun

唱给上帝的歌

2008

▲ 朱岚清 / Zhu Lanqing

负向的旅程

2013

▲ 冯立 / Feng Li

男人和鸟

2015 / 2017

▲ 张克纯 / Zhang Kechun

煤厂里的佛像,宁夏,“北流活活”系列

2014

▲ 骆丹 / Luo Dan

《素歌》之二十五,敲钟的约翰,老姆登村

2010

▲ 木格 / Mu Ge

客轮 男人 2006

2006

【声明】以上内容只代表原作者个人观点,不代表artda.cn艺术档案网的立场和价值判断。