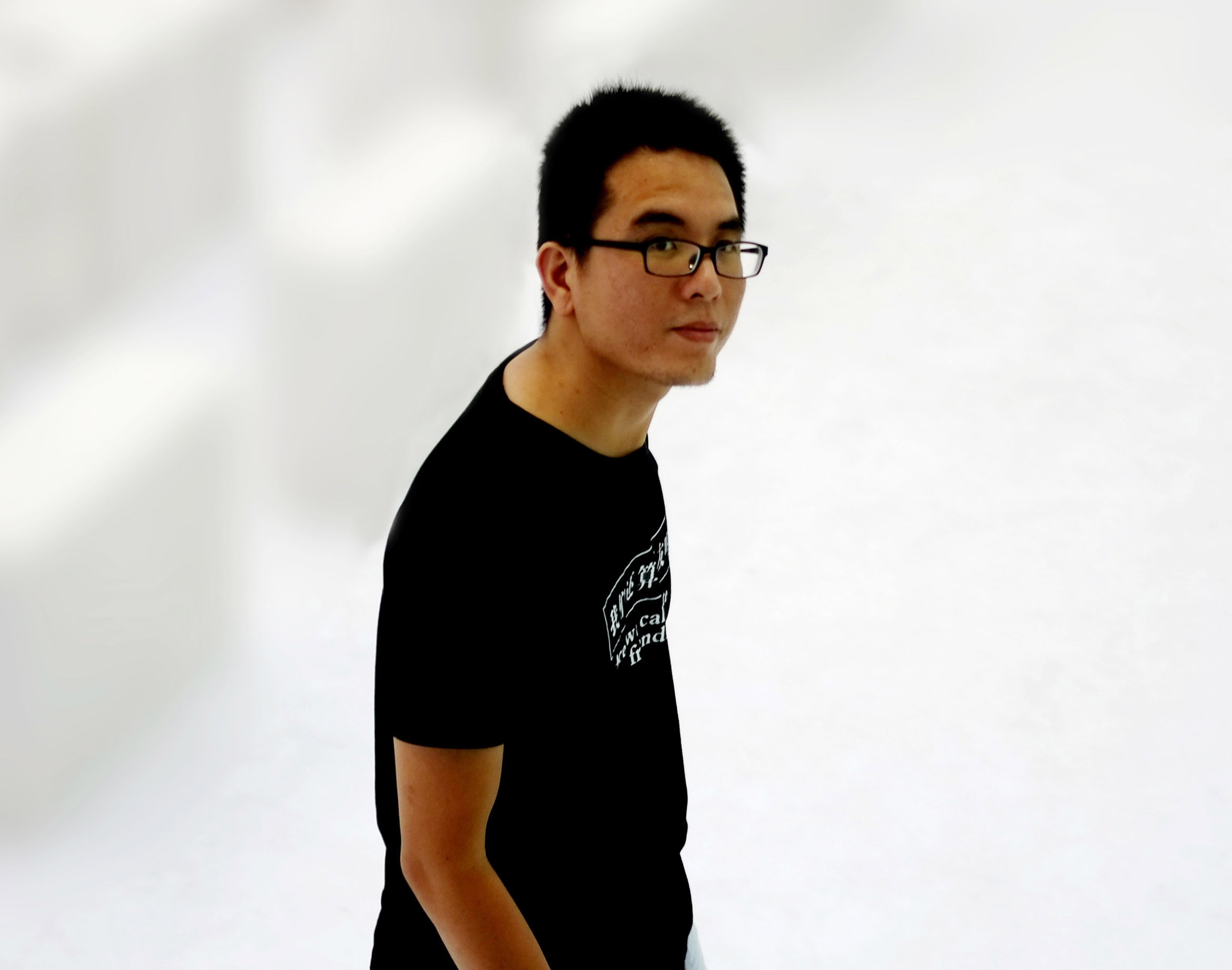

卢彦鹏

简历

卢彦鹏,1984年生于福建漳州

2005年毕业于福建省教育学院艺术分院

2005年工作生活于北京

现生活工作于北京

展览

2010年 不一样的风景,上海爱普生影艺坊

2010年 2010影像档案展-自然·不自然,北京,宋庄美术馆

2010年 另一个故事,澳大利亚摄影双年展

2009年 不确定的可能性,北京,宋庄美术馆

2009年 Balance摄影展,北京

2009年 灵魂出窍,第九届平遥国际摄影大展

2009年 BCA夏季艺术市集, 北京天安时间画廊

2009年 临点— 年轻摄影家眼中的中国,北京三影堂摄影艺术中心

2009年 BCA艺术青年艺术市集,北京天安时间画廊

2008年 外象, 北京三影堂摄影艺术中心

2008年 《3030 New Photography in china》艺穗会,香港

2006年 3030 New Photography in china》 上海

艺术家作品

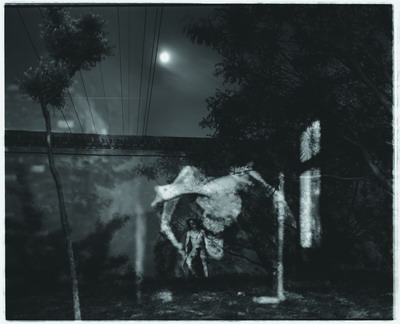

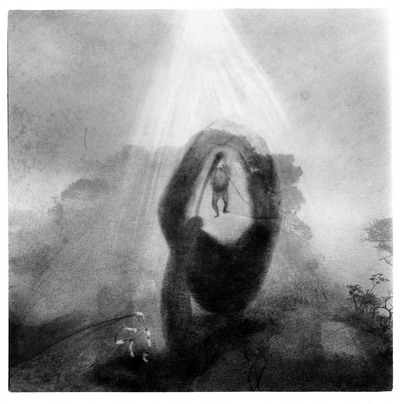

记忆 迷失 no1 50.8x61cm(20x24in) 明胶卤化银 2008 卢彦鹏

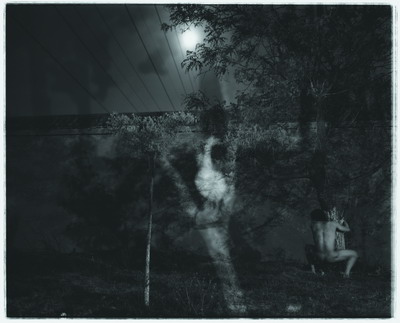

记忆 迷失 no2 卢彦鹏

《鹅 死亡 自拍像》50.8x61cm(20x24in)明胶卤化银 2008 卢彦鹏

鹅 死亡 自拍像 卢彦鹏

破裂NO·1

破裂NO·2

歪斜的树

卢彦鹏 自述

当我不能画画时,就写一些诗来记录自己的感觉!

当我不知道写些什么时,我就画画形成一种记忆!

但当我发现了相机以后,我似乎既不能写也不能画了!

从此,我全部的情感都聚焦在30秒或60秒的时间里面!(我的作品在深夜拍摄,都是长时间曝光)

也许大部分的人,总习惯沉醉于一种历历在目的情感或者状态!

而我想做的仅仅只是一些往往被忽略,被遗忘的瞬间记忆!

它们也许不长久,但始终存在!

作品评论

卢彦鹏对摄影的运用更像是画家面对空白画布,或是戏剧导演面对空无人一人的舞台。在暗夜里,他熟练地操纵着光的元素,将其运用于蒙面的模特和精心安排的场景中。他用长时间的曝光穿过时间隧道,每一帧影像好似露天表演中的一幕。卢彦鹏的摄影创作与他的诗歌密切相关,光与黑暗的主题在其中回旋。(张离)

饶凌华

简历

饶凌华,1984年出生于福建

2005年毕业于福建省教育学院艺术分院

2005年工作生活于北京

现生活工作于北京

艺术家作品

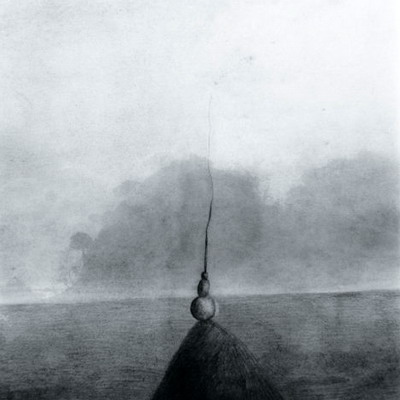

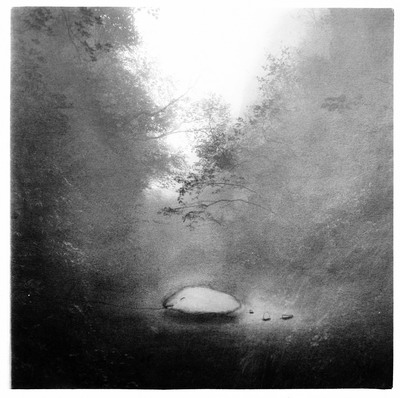

石头的记忆 一只眼睛 25.4x30.5cm 饶凌华

石头的记忆 一张脸 50.8x61cm 饶凌华

石头的记忆 -拖着石头的婴孩 No.1 50.8x61cm 卢彦鹏+饶凌华

石头的记忆 -拖着石头的婴孩 No.2 25.4x30.5cm 卢彦鹏+饶凌华

饶凌华自述

和石头一般,无声无息。

以心映物

——从饶凌华《石头的记忆》系列说起

文/李逦

饶凌华和卢彦鹏的此套《石头的记忆》系列摄影作品主要由《破裂》、《撞击》、《拖着石头的婴孩》三组作品为主,并以影像与绘画叠印的方式将卤化银和铅笔这两种不同质感的介质融合,进而呈现在一张普通的相纸上,然而这看似无关的影像,其实是生长在同一语境中,并相互给养的。至于这个中深意可能就需要被解读甚至翻译了。首先就《石头的记忆》系列照片照片的内容来说,已经在不知不觉中脱离了其作为照片所应具有的特质。以《破裂》和《撞击》系列为例,其影像逐渐隐匿于照片背后,并自影像本身由内而外地弥散着一种粗砾又精致的气息。画中有影,影中带画。首先单就绘画的技法来说,虽然带有些许西画的成分,但这正是用铅笔渲染的国画。正如中国古代画论中论天地位置,“凡经营下笔必留天地”何谓天地,有如一尺半幅之上,上留天之位,下留地之位,中间方立意定景。”(《芥子园画传》)而饶凌华的影像正是以西画之法,仿古人之意趣。然而其并不止于禅宗的“静虑”,而更多的则模糊了意识形态层面的意指色彩。老子有“大音希声,大象无形,大方无隅,大器晚成。” 其中“大象”“大音”“大方”“大器”是在中国审美体系中所追求的终极意象。其诣不滞于形,而托山水之灵以言万物之志。

那么,我们从此组作品的纯意识形态和理性层面中抽离出来,回到影像本身,单从视觉层面来切入,则可以看到一个完整的孕育过程,或者说是一个生命的成长过程。母性的甜蜜期待,温和且多义。对先祖的膜拜情结,抑或是对生命和自然的眷恋之情都渗透在氤氲的雾气和这一片魍魉的“虚境”之中。银盐与笔间的影像在纸基纸面上相互攀附生长。 整个画面中,充斥着某种上升的,充满敬畏之心的宗教意象。在这里,银盐影像仿佛是温暖柔软的子宫,使得用铅笔渲染的物象得其血脉之气,遂能生生不息。

以心映物作为中国美学的带有强烈的超功利色彩,是把瞬间的审美态度扩大到对整个生命的态度,把在审美行为中形成的与平凡生活的距离看成是摆脱束缚的思想武器,苏东坡说:“静故了群动,空故纳万境。”这纳万境与群动的“空”即是道。而群动和万境则与大音、大象同属一物。虚境,是为了心灵的自由。中国美学形成丰富的“虚境”学说,除了审美原因之外,更重要的是为了抚慰世人在沉重往复的日常生活中所形成的麻木肉身,获得一种心理慰藉,使人们的心灵能够回复到一种源初的状态,并在疲惫的生活中保有一份英雄梦想。