提问:

一场生物艺术展览能帮我们看清什么?

改变什么?治愈什么?

观展者答:

生命

不过转瞬即逝的化学过程

来日不方长

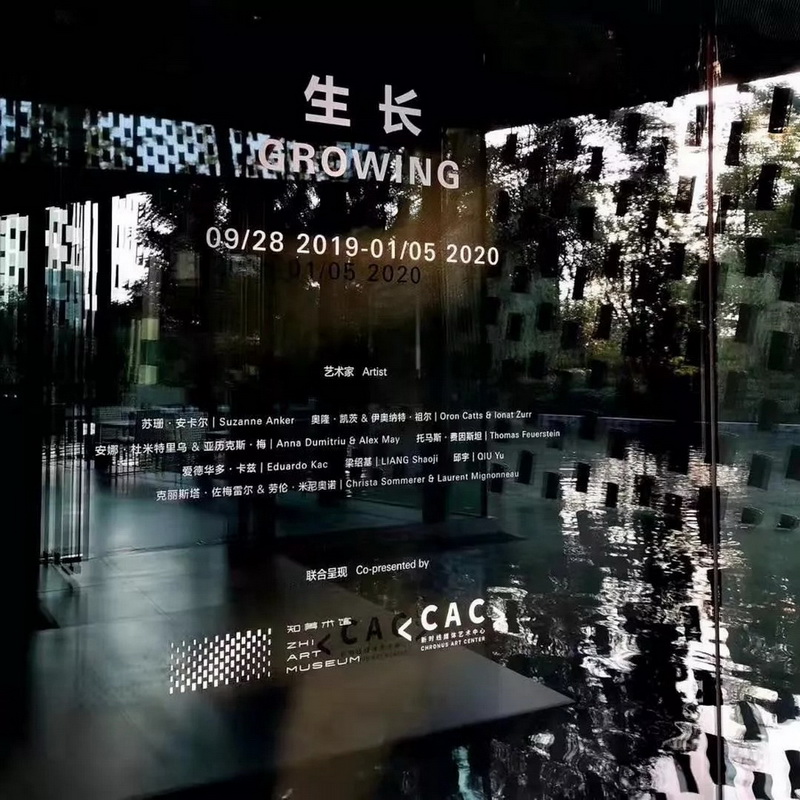

2019年9月27日,知美术馆最新展览“生长”有机开幕。

除了能一睹生物艺术先驱爱德华多·卡茨(Eduardo Kac)人类/植物的异种培育、体验“蚕届元老”梁绍基的佛系养蚕;更有深海“异形机器人”、“人体器官”大型消化现场……令人兴奋到直搓手的生物艺术创作不仅让人脑洞大开,其背后残酷的寓意更是给你奉上满满一碗“毒鸡汤”。

▲“生长”展览现场,图源知美术馆

午后,一场奇异又充满惊喜的“活体细胞采样派对”中,来自五个国家,共八位艺术家/艺术家组合的生物艺术创作对“受检者”进行了360°无死角全面体检。策展人张尕以及到场的四位艺术家在现场做了深入的“体检报告”。

▲策展人张尕在开幕现场,图源知美术馆

▲策展人张尕、艺术家劳伦·米尼奥诺(Laurent Mignonneau)、德文·沃德(Devon Ward)、奥隆·凯茨(Oron Catts)、邱宇、知美术馆馆长王从卉(图中左起)在开幕对谈现场,图源知美术馆

▲“生长”展览现场,图源知美术馆

其中最有权威的一份专业体检报告来自重量级生物艺术先驱艺术家奥隆·凯茨(Oron Catts)。他以“ 重构生物知识语境 - 生命形态作为新艺术色盘”为题,在展览开幕现场带来精彩讲座,纵览生物艺术短暂而奇妙的百年历史。

生命,一组荒唐的编码?

到底何为生物艺术?

转基因、克隆、人机合一这些我们越来越耳熟能详的生物科技,又是如何与艺术结合?

人类在面临艺术与生物技术的合体,又当如何自处?

▲艺术家奥隆·凯茨(Oron Catts)在开幕讲座现场,图源知美术馆

▲开幕讲座现场,图源知美术馆

▲爱德华多·卡茨(Eduardo Kac)和绿色荧光兔子《阿尔巴》(Alba)

图源艺术档案

科学家是真实试验的实证者,他们见证着人类发展的变化;

而艺术家,给我们提供更广阔的想象空间,可能改变科学家的认知、反思行动,引起社会的关注与讨论,这是艺术的力量和价值。

▲2001年,一只“背上长着人耳朵”的老鼠在北京举办的国家“863”计划十五周年成就展亮相,名噪一时。这只“人耳鼠”培育自上海交通大学教授、交大附属第九人民医院副院长曹谊林之手,图源艺术档案

▲迪米特·斯特雷(Diemut Strebe)作品《Sugababe的新耳朵》

图源艺术档案

艺术家迪米特·斯特雷(Diemut Strebe)作品来源于荷兰著名艺术家文森特·梵高(Vincent van Gogh)割耳事件,从梵高兄弟提奥·梵高(Theo van Gogh)的后代Lieuwe van Gogh那里采集了遗传样本通过软骨组织工程,创作了一件名为《Sugababe的新耳朵》的作品,将收获的细胞培养到3D打印的支架上,耳朵安置在含有营养液的盒子中,让梵高的耳朵得以复现、永存,参观展览的观众还可以通过麦克风与梵高“交谈”,麦克风将他们的声音转化为神经冲动传递给耳朵(尽管无论如何它是听不到),以此纪念梵高对于艺术执着的人生,广为流传。

现在,就让我们直击展览暗黑现场,直面有毒人生。

和菌面对面,人类太弱了!

——《古菌机器人》

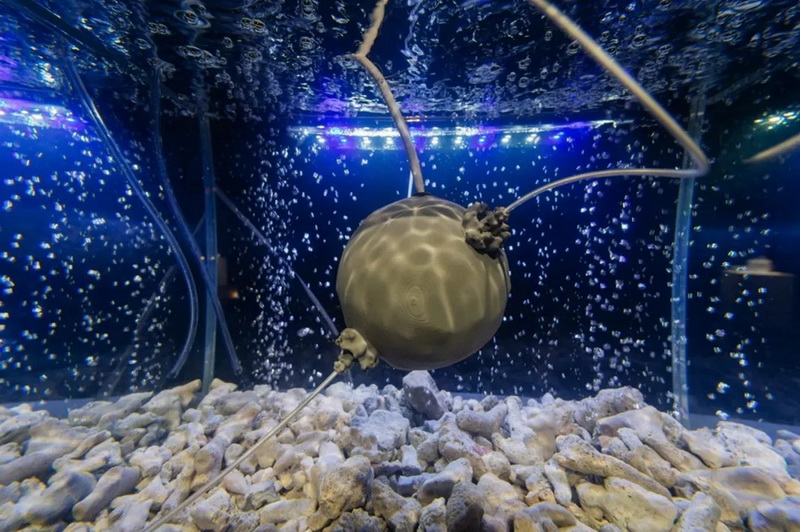

《古菌机器人:一个后奇点和后气候变化生命形式》是艺术家安娜·杜米特里乌(Anna Dumitriu)&亚历克斯·梅(Alex May)基于对古生菌的最新研究。一个连阅读作品名称都要额外脑回路的创作到底是什么情况?

▲《古菌机器人:一个后奇点和后气候变化生命形式》

安娜·杜米特里乌(Anna Dumitriu)

&亚历克斯·梅(Alex May)| 2018

图源知美术馆

▲《古菌机器人:一个后奇点和后气候变化生命形式》在展览现场

图源知美术馆

古生菌被认为是地球上最古老而简单的生命形式,在炎热的深海喷口附近进化而来,其古菌尾(archaella)利用类似齿轮的“马达”四处游动。令人惊异的是,这其中的一些菌种具有很强的耐酸能力,可以在没有氧气的情况下生存,这些生命形式将高度适应人类正在制造的被酷热、酸雨污染的未来……

▲观者在现场观看古菌机器人,图源知美术馆

而作品中的仿生古菌机器人拥有人工智能神经网络,并能使用机器来收集数据,也许在久远的未来,世界末日来临之时,人类可以通过它们上传自己的意识,“进化”为有着古生菌机器人的形态,同时具有人类的意识的超级物种。

此时,人类本身仅存的,就是那上传到古生菌机器人上的“意识”。当世界末日来临,你,还能留下什么?

当你发现,自己在无边宇宙中是如此无用而渺小,不用担心,因为……

肉身无常,用哲学续命。

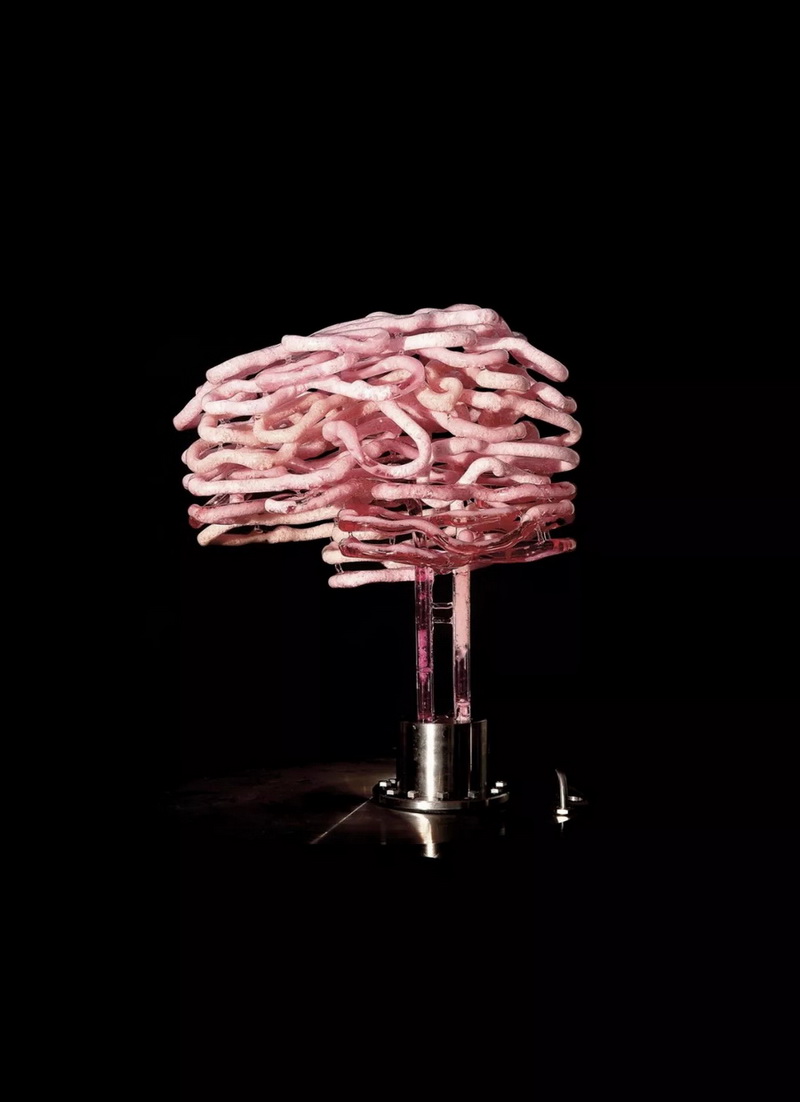

——《胰腺》

艺术家托马斯·费因斯坦(Thomas Feuerstein)的作品《胰腺》先将一本书浸透、切碎,然后压进一个人工肠道(发酵器)中,细菌在其中将书“彻底消化”,然后将产生的能量供应给生长在玻璃罐中的脑细胞(缸中之脑)。

▲《胰腺》

托马斯·费因斯坦(Thomas Feuerstein)| 2012

图源知美术馆

▲观者在现场观看《胰腺》,图源知美术馆

人工大脑的喂养遵循着严格的食谱:这本书,就是黑格尔的《精神现象学》。没错,真正意义上的,用哲学续命。

然而,幸福的人生大抵相同,不幸人生,续命方式却各自不同。

▲《胰腺》(局部)

托马斯·费因斯坦(Thomas Feuerstein)| 2012

图源知美术馆

众生皆苦,你我是肥料味的。

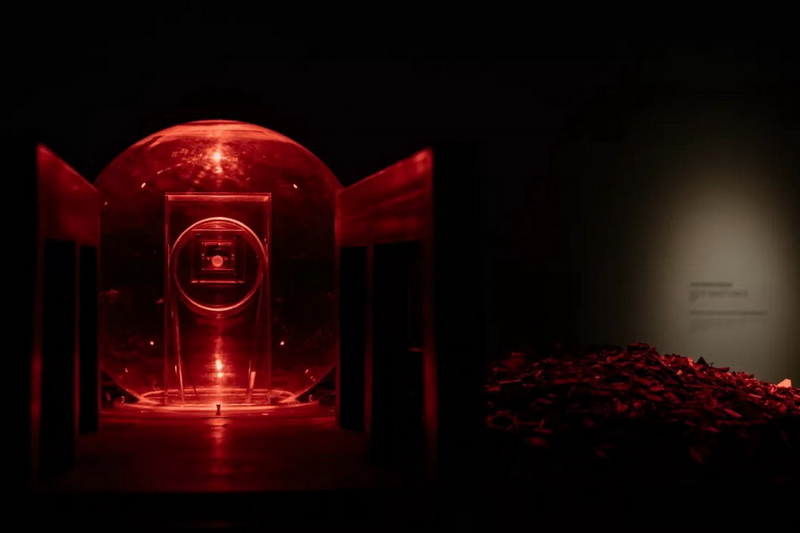

——《堆肥孵化器》

作品《护理与控制的容器:堆肥孵化器4 》将利用木屑和马粪发酵产生的热量,供养组织培养瓶中活体细胞的生存。深红色灯光营造出神秘而庄严之美,观者在引导下完成一系列充满仪式感的动作:攀爬上通往孵化器上端的梯子、跪在组织培养瓶前,然后观看活体细胞……观看流程本身让我们不禁联想到人类社会的等级制度。

▲奥隆·凯茨(Oron Catts)在作品前,图源知美术馆

《护理与控制的容器:堆肥孵化器4 》

奥隆·凯茨(Oron Catts)& 伊奥纳特·祖尔(Ionat Zurr)

与德文·沃德(Devon Ward)| 2019

也许,供养顶层生命存活的,就是这热气腾腾的马粪,区别在于,你是处于底层的木屑与马粪,还是高高在上的被供养的活体细胞?

▲《护理与控制的容器:堆肥孵化器4 》(局部)

图源知美术馆

▲戴着展览专属荧光手环的观众在现场观看堆肥孵化器,图源知美术馆

生命,不过是一个转瞬即逝的化学过程。

——《死亡总比逐渐逝去要好》

《(因为艺术就像一个生物体)…… 死亡总比逐渐逝去要好》中,一组“永生细胞”被放置在一个特别设计的封闭人工环境中,随着展览的进行,细胞将消耗提供给它们的营养并产生废物,这些废物最终将把它们的环境变成一个死亡之室。

▲《(因为艺术就像一个生物体)…… 死亡总比逐渐逝去要好》

奥隆·凯茨(Oron Catts)& 伊奥纳特·祖尔(Ionat Zurr)

与罗伯特·福斯特(Robert Foster)| 2014

图源知美术馆

在这个恒温的培养皿中,“永生细胞”会在消耗完所有能量后死去,只是我们无法预测它们准确死去的时间。一如我们自己的生命,你永远不知道下一秒会发生什么,是生抑或是死亡?

当然,死亡有时似乎遥不可及,而真真切切的孤独感,却触手可及。

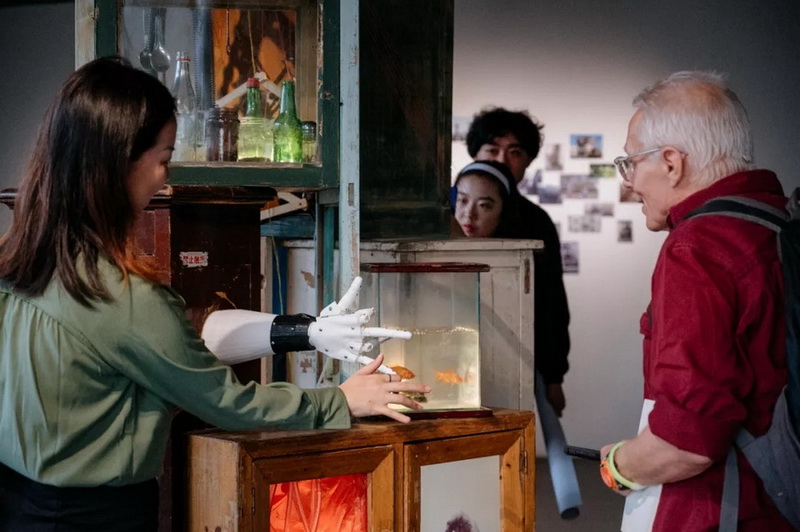

没有人是一座孤岛,相似的只是孤独。

——《增生计划》

《增生计划》中,中国艺术家邱宇收集生活中各种各样自然而日常的物件,如同多米诺骨牌一般,它们之间有着复杂而微妙的关系:自行车轮盘带动红色的丝线牵动另一个空间中的餐具;水在箱体内不断循环,供养着鱼和植物;鱼的游动影响着机械手臂的运动;机械手臂和影像中的手进行“对话”;风扇随着运转的时间周期吹动帘子……各个空间互相区隔,互相依赖,却依旧孤独而冷漠。一如我们所处的城市,忙碌的涌动下是无情与隔离。

▲《增生计划》| 邱宇 | 2014 - 2016

图源知美术馆

▲《增生计划》(局部)| 邱宇 | 2014 - 2016

图源知美术馆

冷漠如你

还会触摸一株植物吗?

——《交互式植物生长》

当你触摸一株植物,会有什么样的情景产生?在作品《交互式植物生长》中,计算机在三维虚拟空间实时处理虚拟植物的生长,同时虚拟的植物与真实的活体植物连接起来,观众可以接近、触摸它们,而这些植物的反应将被呈现在现场的屏幕上。观众与植物的感觉互动,也成为装置的一部分。

▲《交互式植物生长》

克丽斯塔·佐梅雷尔(Christa Sommerer)

& 劳伦·米尼奥诺(Laurent Mignonneau)| 1992

图源知美术馆

▲《交互式植物生长》

克丽斯塔·佐梅雷尔(Christa Sommerer)

& 劳伦·米尼奥诺(Laurent Mignonneau)| 1992

图源知美术馆

你不是我,怎知我走过的路?

——《粒子的来世》

当你在美术馆发现在无数个培养皿中,放满了风干食物、中草药、西药、橡皮筋、彩色蜡笔、螺丝、金属回形针等等无数其他物件时,是否有穿越到物理化学实验室的既视感?苏珊·安卡尔(Suzanne Anker)的作品《粒子的来世》中,有机物与人造物在同一个空间共同存在,又共同腐化,正如今日世界中的我们。

▲《粒子的来世》(局部)| 苏珊·安卡尔(Suzanne Anker)| 2019

图源知美术馆

▲《粒子的来世》(局部)| 苏珊·安卡尔(Suzanne Anker)| 2019

图源知美术馆

▲《粒子的来世》(局部)| 苏珊·安卡尔(Suzanne Anker)| 2019

图源知美术馆

一蚕一世界?人从来不疼惜虫子。

——《残山水》

近三十年来,艺术家梁绍基潜心探索以“蚕”为主题的艺术创作,《残山水》中虚薄的长丝卷如瀑布一般从顶上倾泻而下,与丝纱缠绕的古木构成别样的山水景观。丝卷中,我们能看到蚕丝、蚕蛹、蝶、卵被遗留在其上,蚕一生的生命痕迹构成了具有禅意的山水画卷。同时,由于人类的活动而对周遭环境的无情破坏也一览无遗。

▲《残山水》在展览现场,图源知美术馆

▲《听蚕》 自然系列 No. 96在展览现场

图源知美术馆

与其渴望阳光,不如在黑暗里发光。

——《荧光》

梁绍基另一件科幻感爆棚的《荧光》中,艺术家利用转基金技术让蚕吐出荧光蚕丝,一个个散发荧光的椭圆蚕茧堆放在三角棱锥塔中,仿佛走进幽幽梦境之中。你愿在梦中作茧自缚,还是在现实破茧重生?

▲《荧光》| 梁绍基 | 2017 - 2018

图源知美术馆

心之所及,肉眼无能。

——《爱冬茄》

生物艺术史上鼻祖级别艺术家爱德华多·卡兹的作品《自然历史之迷——爱冬茄(Edunia)》(爱德华多(Eduardo)+碧冬茄(Petunia))貌似平凡,却是对人类-植物异种培育结果首次盛开的见证。

▲《自然历史之谜——爱冬茄》| 2003 - 2008

《自然历史之谜——混合植物 I-VI》| 2009

爱德华多·卡兹(Eduardo Kac)

图源知美术馆

▲爱德华多·卡兹(Eduardo Kac)正在将浇灌“爱冬茄”,图源艺术档案

爱冬茄(Edunia)是一种转基因花,是艺术家将自己的基因混合到牵牛花的基因中,花瓣上的红色丝纹,让我们不禁联想到,人类的“血液”正流淌在牵牛花的体内,此时“生命”的奇迹又一次拓宽了我们的想象力。

2019国际生物艺术大展

2019.09.28-2020.01.05

周三至周日10:00-17:00

关于知美术馆

知美术馆位于中国成都新津老君山脚下,总建筑面积为2353平米。外形内敛、极具禅意,由国际建筑大师隈研吾设计,运用流水、瓦片等元素,使建筑与自然有机相融,空灵寂静,动静相宜,尽显生生不息、道法自然的东方哲学。美术馆VI系统由日本平面设计大师原研哉设计,由美术馆外观瓦片的元素构成,形成富有变化的水波纹样。

知美术馆旨在当代艺术的国际化语境中,探讨东方美学的过去、现在与未来。与此同时,“知”完全是一个开放的系统,从已知朝向未知,从眼前朝向无限。因而,知美术馆还将探索人自身的灵感与高科技的融合,在新媒体艺术领域进行前沿的可能性探知。建立对艺术史的完整度和开放性具有建设性意义的收藏及策展系统。

“万物、见解、常新”是知美术馆的核心理念。

花样年·知美术馆

知美术馆是经成都市民政局依法登记,并由花样年控股集团有限公司(香港联交所主板上市,股票代码1777.HK)资助的民办非企业。

【声明】以上内容只代表原作者个人观点,不代表artda.cn艺术档案网的立场和价值判断。

扩展阅读

艺术档案 > 大史记 > 艺术思潮 > 张海涛︱西方生物艺术简史(1933-2018)—新伦理艺术运动