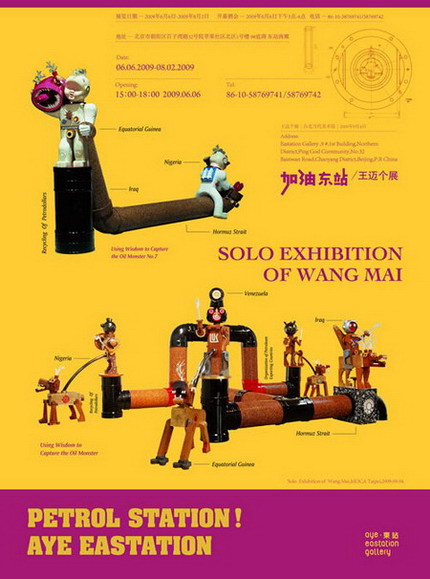

展览Exhibition / 加油东站——王迈个展

艺术家Artist / 王迈

开幕Opening / 2009-6-6 下午3点-6点

时间Duration / 2009-06-06 至 2009-08-02

地点Venue / 东站画廊

地址Address / 北京市朝阳区百子湾路32号院苹果社区北区1号楼9#底商

智擒石油怪2006-2007细节

智擒石油怪2006-2007细节

智擒石油怪2006-2007细节

智擒石油怪2006-2007细节

智擒石油怪2006-2007

王迈:重组现实

文/范迪安

面对王迈的“石油怪”系列作品,我们会感到“惊愕”与“失语”。惊愕的是,他用如此迷幻的手法制作成了一个个形貌怪异的形象。它们拥有奇怪的结构,占据着足够的空间,其中极为丰富的细节更具有对日常经验的挑战性,如同天外来客般超出人的想象。打个最直接的比方,他的作品如同走下屏幕的虚拟图像。尽管我们今天已经习惯于在屏幕的二维空间里接受由数字技术构成的虚拟图像,甚至对图像的新颖与怪异形态抱有不断的期待以满足对视觉的刺激,但是一旦虚拟图像成为眼前的实体,我们就有可能陷入惊愕。同样,在王迈的这些作品面前,我们还遇到“失语”的困难。它们似乎与我们身处的现实有着某种经验的关联,艺术家用“石油怪兽”为题多少提示了我们理解作品的路径,这些作品所呈现的形貌更像是一种场域、一种气氛、一种带有文化性而非现实性的实体存在,我们的“失语”不是指无法“言说”它们的确切意涵,而是指在这样直逼我们眼帘的视觉结构中,一种超过形象本身的社会性与语言性是难以概述的。

讨论王迈这个人可能比讨论他的作品更有意思,也只有理解他的艺术智力系统,才能够理解他的艺术何以形成今天这番模样。在中国当代艺术这个圈子里,王迈堪称一位“资深”的年轻一代艺术家。从九十年代开始,他就以持续的努力对艺术的“当代”意义进行个人化的探索,走的是一条既在中国当代艺术的整体氛围中又不陷落于潮流门派的个性道路。他的语言方式似乎一开始就建立在自己的知识兴趣和对于现实的直觉感受之间,和艺术的时尚保持着距离,但不回避自己身处和经历现实文化丰富性的实际境遇。在许多艺术家急于建立自己“风格”的形势面前,他走的是一条“反风格”的道路;在其他人匆忙以符号的图像作为自我风格标志的时候,他做的是一种“解符号”的工作。可以说,很长时间以来,对王迈的艺术是难以作出语言类型定评的,他甚至放弃了可能短时求成的捷径,而沉浸在自己的智力系统中,依照自己的心智求得语言的自然生长和表达的自由发展。在他那里,“自我”有着真实的品质。

王迈对形象有着天然的敏感和持续的兴趣。从绘画到装置,他作品中的形象来源极为多样,在作品中的呈现也极为丰富,有时甚至显得驳杂。他用拆解的方式选取生活经验中的任意形象,如意识流般在作品中重组,但是,仔细观察他选用的形象,都与他对当代生活的感受有关。他不是以明显的姿势站在现实的“前沿”,而是尊重自己处在现实的“现场”之中的经历,用及时的态度汇集起形象的信息,使作品透溢出与当代社会现实同构的特征。中国都市化进程中的社会文化心理,巨大的历史与迅速变迁的现实交错的情景、社会集体意识形态与个人命运的叠印关系、经济时代资本的力量与文化的命运纠缠不清的状况、本土与世界相互交融的发展,都在他的作品中折射出来,这就构成了他的作品犹如一个图像信息库的面貌。如果说,其他艺术家在这个时期往往只钟情于某些或某些类形象的话,王迈则以一种“跨形象”的方式,形成了自己的风格。

其实,不仅是“跨形象”,王迈还是“跨媒介”的。他对绘画、行为、装置几个领域都有兴趣,在同一个领域也采取混合的方式打破传统的概念。例如他的绘画几乎一开始就有“综合”的特点,把多种绘画媒体结合在一起;他的装置更兼有现成品和手工制品的“综合”,既用现成品,也通过设计加工制作超逸现成品概念的物件,由此形成迷惑视知觉的奇幻效果,达到迷幻对于物质媒介既定观念的认知。在此基础上,他还特别注重媒介的“情境”,例如在“石油怪”系列中,他就从自己工作的现场选取媒介,把工业现成品和对废料的加工结合起来,使作品的媒介本身具有更内在的涵义和更大的视觉散发力。

邹跃进先生在评论王迈时说到:“在当代艺术中,王迈属于那种在建构不同形象之间的意义及其逻辑关联方面具有超凡能力的艺术家”,“从王迈的作品中,我们不难发现他在形象的选择、分布、嫁接、转换、重置和组合上所做出的非凡努力,他不仅充分利用了每一形象的原始意义,还让它们在重新组合中向意识形态的方向自动生成,使其具有揭示事件、事态后面真实动机的能力。”策展人党丹也评论道:“王迈的叙事方式充满结构的乐趣,各种意象的组合有一种奇异的诗化和跳跃。他擅长在视觉与观念上建立批判的逻辑,使缺乏意义的事物成为意义最丰富的载体,在不断的对后现代文明进行解构与质疑中,将取自日常的概念与现实语境相结合,进行机制的置换与拓展。”以上两位的分析准确而集中地阐述了王迈的语言特征和他艺术的文化特征,在某种程度上,他取象的随机性和语言的散发状态对应了我们所处时代现实的丰富性和生活经验中常有的无序状态,他用这种方式揭示了现实的本质。他在解构与重组、错位与组合这两种形式的交汇并用中,表达了丰富现实世界与想象性世界联系起来的意愿。

由此来看王迈近年的“石油怪”系列,就不难发现这是近20年来他艺术逻辑发展的结果,从绘画、行为到装置,语言的内在相关性十分明确,这是一位当代艺术家难能可贵的素质。中国当代艺术要摆脱由零散的感性支配艺术创造的幼稚形态,需要艺术家在语言的形成上具有自身逻辑的发展,只有在学理认识上建构起清醒的方向,才能够在语言上随机取用而又从容生成。王迈首先在语言格局上具有大的基础,他所运用的形象元素才能够在“类”上超出常规而在“意”上形成新构。毫无疑问,他为中国当代艺术建立自己的方法论提供了启示。

在观念上也是这样。王迈一向在历史与现实、动机与结果、想象与实在这些命题上有着自己一以贯之的思考,在他作品复杂的形象信息中,特别是在他的图像解构中,暗喻了事物发生的原因和不可抗拒的外力,他试图用可以看见的“象”来表述现象背后那些看不见的“手”,重新审视支配显示状况的力量与规则。我不认为他的所有作品都找到了切入现实的要点,有时候混杂的语言甚至只表达了某种临时的感性,但是他的《碑入塔》、《798之谜》、《未来佛》等作品所表现出的感性与反思的一致性都是明确的,他近年的“石油怪”系列更是如若先知先觉的。在全球资本扩张与资源掠夺、在市场竞争与无序发展、在本土经济次序与国际经济关系这些现实问题上,他的感性后面有着悟性和智性。很显然,这个系列试图反映今日世界普遍的资本与能源状况,指涉消费主义与经济全球主义的紧张关系,就是他的文化敏感性的体现。在他用迷幻的形象和迷宫般的结构表达观念的时候,观念的意义和语言的意义形成了有机的叠合,从“跨形象”、“跨媒介”达到了“跨文化”的境界,从用语言重组现实达到了在观念上重组现实。

石油、怪物及其他——与王迈的交谈

田恺:我们先聊聊石油,石油肯定是一个很现实的问题,其重要性越来越显著。近期全球的政治、经济、军事的格局,全球各区域势力的消长,都跟石油有很大的关系。你怎么开始关注石油的呢?石油对于你,是切入现实的线索,还是说,你只是对石油本身感兴趣?

王迈:这个问题并不是很早就很强烈地在我的生活和思考里出现,因为最早发现了798那些弃用的模具,当时就想做一组上世纪五六十年代科学和工业文明发展有关的作品。2004年正在做这批作品的时候,我看到了杂志上的一个资料,特别细致,很翔实地介绍了中国石油和国际的战略关系,有很多图和数字,看到了西方和东亚一些国家对于中国将要形成的岛链封锁,有外岛链和内岛链两条封锁。我当时看了之后吓了一跳,第一次意识到石油作为能源战略的重要性,在国际战略格局之中,对于中国而言是处在这样一个危险的关系中,以前没有意识到。因为未来就是一个能源决定的世界,谁能控制能源,谁就能掌握这个世界。但在那以前我不知道中国是陷入了这样一个危地。其实这个资料,这个线索,也是跟我做《未来佛》有关系的,它反映的是发展的焦虑,我在作品的札记里这样阐释过,我们因飞速发展和能源占有的匮乏而被置于危机四伏的险途之中。能源本身我并不懂,它肯定是一个特别复杂的问题。

田恺:其实在你找到石油这个素材之前,你就一直保持着对现实的很强烈的关注,对当下的关注。你的很多作品都是对现实世界的一种关照。发现石油可以做一个很好的素材,可以做出一个有象征意味的东西。

王迈:对。因为实际上这个信息震撼了我。911事件后我做的那两个万花筒一样,就象征着世贸双塔。这个事件刺激我了。从九十年代以来,我的触角有点像绷紧了的琴弦,面对这些问题,会察觉它本质的东西。我对这些东西有很强烈的感觉,一般来说,我先看到的时候,我会有幻觉。你会觉得这些信息是真的么?你看到911事件的描述,电视的图像、报纸上的画面,整个立体的媒介给你的刺激,你都会觉得是一种幻觉。为什么我做成一个电动的万花筒,里面放置假珠宝和世贸嫌疑犯的胶片不停地组合在转动。石油也是这样,它不是偶然的,它是在我的社会学的批评里面,它在我对世界的架构中,它是必然会出现的。因为这个思路,我的关注点就会慢慢拓展到这个时代其他核心的东西。

田恺:你长久以来保持的对现实世界的触觉,是不是和你的个人经历有关系?我知道你不是科班毕业。很小就在北京成为职业艺术家。你的经验里,从黑龙江一个小城的文艺青年到圆明园画家村。这是一个很有意思的跳跃。

王迈:过去我们总说读万卷书,行万里路,如果没有阅历的话,我可能不太了解这句话。读书肯定是你对整个文化、历史传承的东西的接纳,是非常重要的。实际上阅历是完成你通过阅读带给你的收获,如果没有阅历,就变成非常简单的去理解经典。在圆明园的时代,后“八九”的状况下,社会气氛是非常苦闷的,这种热情被压抑下去了,从1980年代以来的文化与知识分子参与改造社会的热情,我还是能感觉到的。我对“89”没有太强的感觉,因为我当时年龄太小了,所以我还是以80年代这样的文化热情一直走到90年代初的,包括阅读,包括对世界的观察。但是这个时候你可以感受到,中国艺术界,甚至是1960年代的艺术家的一个缺陷:学院的培养体制没有让大部分学生获得观察世界的能力。一个艺术家,他观察世界的能力的培养是非常重要的。技术层面,你看你的同学,他们的手艺,没有极大的区别。除非有几个特别天才的,手艺上会更好,其他大部分都可以掌握相当高的手艺,无论你是版画雕塑还是国画油画。实际上,有感染力的好艺术应该体现出你对世界的独特观察,当代艺术相当程度的意义就是你的作品可以参与社会重大事件的言说,它不是作品的技术问题了。80年代大量的阅读和90年代初的一些杂志对我的影响很大,就是当时的知识分子们办的一些杂志。我通过阅读对应我的经历,获得了观察世界的能力,这是从那时开始培养的。

田恺:所以你就像一个多触角的接受装置,通过你的方式实现出来,比如说落实到《智擒石油怪》这个系列。它还是以木头作为材料,就像组装的,不是现实中的怪物,落实到一个具体的形象上去。下一个问题就是,这些怪物的图像来源是什么?

王迈:怪物是一个石油管道,拟人化的,我不知道那个词怎么说,做成动物,就变成有生命的感觉。这些东西其实也不是我发明的,把世界万物变成有生命的意向,古今中外到处都有。

石油管道的弯头,你看到的这些配件和零件,它基本上接近一个我能做成动物的组合,无论我使用三通、直通,还是弯头、管道,我可以把它组成这样的一个意向。这个意象就是一个看上去很凶猛,但是又很好玩的拟人化的东西。

田恺:这是石油的拟人化,那么那些小人呢?木质的头像,长着羽毛和水晶玻璃的角,这些东西是怎么设计的?

王迈:因为我很早就对古代的很多神话造型特别感兴趣,你看到那些,特别像庙堂里的仙童还有宋代的孩儿枕,“子”在中国文化中是很重要的,是与幸福息息相关的。我们讲麒麟送子,观音送子。‘子‘是中国文化非常核心的一个现象,所以视觉艺术中儿童的形象非常多,这影响了我造型的来源。比起动漫元素来,孩童造型更多源自传统。任意的一个物体,比如一个杯子,一个烟灰缸,我都可以让它动起来,就都是动漫了,潮流和我没有什么本质上的关系,只是我的作品中提供了这样一种被阐释的可能。陆蓉之老师把这个虚拟的形象归纳成“动漫美学”,这个说法有她的学术构架,但是这不是我主要探讨的问题。因为我们这一代虽然也是在动画片前长大的,我们小时候动画片已经蜂拥而至,所以还是有一些潜移默化的东西,“无厘头”的这种意象,包括后来看到的宫崎骏的动画,他的作品非常震撼。所以我想这样的东西它肯定不是简单的图示。对我而言这些都是魔幻现实的映射,形式是不拘一格的。

田恺:这个形象有一点那个时代的动画片,或者是少儿科普读物的感觉,比如我们这一代人小时候必看的《少年科学画报》,那时候资讯、传播手段远不如现在发达。许多科幻故事都靠手工漫画形式表现。科普作者的想象力的局限性和绘图技术的局限性反而有种质朴可爱的感觉。比如《小灵通漫游未来世界》啊等等。我觉得你绘画作品中的很多符号都是来自于那里。所以对于我们中国的这一代人。对动漫的认识其实从那里开始的。简单的黑白线描手绘反而给每个少年不同的想象空间。这一点就完全不同于日本的动漫。比如村上隆,他曾经主编过一本书,叫《Little Boy》,可以说是日本动漫艺术的集大成,讲到起源、背景。他用了“小男孩”做他书的题目,实际上小男孩是在广岛爆炸的那颗原子弹的名字。他讲所有日本人的那种现实情绪,都是从原爆开始的,从原爆的创伤而来,从战后一直延续到现在,一直脱不开干系。我觉得要理解日本人的那种情感只有被原子弹炸过才能够体会。而且日本人又特别的内敛敏感,他们往往会把极度恐惧的受害者心理演变到完全相反的暴力施害者的方向去。他们的纯情和邪恶是一码事。可爱和恶心也往往是一码事。中国人是很难体会的。你的创作与村上隆倡导的动漫在线索上有什么关系么?

王迈:刚好相反。我是第一次听到村上隆这个创作的背景和原子弹有关,真的很厉害!也让 我更能理解他的作品。但是我的作品是从少年时代理想的快乐而来,他的经验是痛苦的,我们这一代的经验是快乐虚幻的。我们小时候铺天盖地的那种理想主义,奔向2000年,飞跃太空,科技改变未来,漫游未来,我们看到的恰恰是充满希望的形象,全都是要跟幸福接近,是一个时代的理想主义的产物,我们那一代人还是有理想主义的成份。日本艺术家的作品,即使像奈良美智,村上隆,他背后也是暴力的,是有一种愤怒在的,内心有创伤。之前我并不了解这个语境,而且我很少关注这一类作品。如果他是从日本近代战败史而来的一个形象是很深刻的。所以你看到今天中国这一代所表现的视觉形象,它是没道理的浅薄,是东洋对我们的殖民文化的影响。

田恺:它在世界范围内都是一种次生文化,不是主流文化,和主流艺术的思考是没有关系的。只和日本这个民族有关。日本艺术从来都没长成一棵有根系的树。只是非常漂亮的叶子散落着。你采撷一片夹在书里,偶尔看到了,也挺美的。

王迈:所以你刚才说村上隆的背景,我真的理解了他为什么变得这么强大。他的作品有民族的痛苦在里面,这个是特别深刻,沉淀下来的东西。而我们小时候的“少年之家”,是我们上一代人对我们未来的一个引导,我们都是未来的主人翁,那个时代完全沉潜在幻觉之中。少年之家美术小组的学习,和各种课外文艺活动对我影响很深,我现在作品中使用的,像星球轨道的光环、太空飞船、嫦娥奔月,宇宙的星云,当时有大量这样的社会主义宣传图像。

尤其当时我在的城市,伊春市完全是一个新城,没有什么传统文化,只有1949年以后新中国的工业文化。伊春实际上是很偏僻的一个城市,但是我上的小学是一所省级重点,我们小学的少年之家,是全省一流,航模,水上模型,各种类似的课外活动,都非常有幻觉。至今我想到“少年之家”这几个字,脑海里出现的都是幻觉,是像嫦娥奔月、宇航员上天这样的幻觉。

杨利伟作为第一位中国宇航员上天,这个事件一下子把我的视觉记忆唤醒了,不然我画宇航员有什么用呢,以前也有人画宇航员,但是缺乏语境,没有一个中国现实和历史的关系。

田恺:对。这一点很重要。我们在小学的时候,课本里一直有“实现四化”的说法,这个很抽象。好像到了2000年,四化就能一下子实现,那似乎是一个遥不可及的时间。但是真转眼到了2000年,四化是不是实现暂且不说,至少杨利伟将要上天了。这个可能就是一个新的象征意义的时间。现实再严酷。中国人都可以找到集体快乐的方式。这是一种积极的乐观的人生观。

王迈:所以我们的经验都是很虚拟快乐的经验。2000年是一个幻觉,它也是要你预知未来,对未来有一个期许。我们这个记忆与1960年代艺术家、作家的记忆不一样,他们的记忆有关文革,还是很波澜的,但是我们的记忆绝对是快乐的,包括当时的歌曲,象‘快乐的节日’啊,几乎没有很痛苦的儿童歌曲。我们那个时候开始要把科学、生活和意识形态弄到一起去了。所以我们的记忆都是金光闪闪的。你看到我的作品都是快乐的,石油怪也是快乐的,即使张着一个嘴,被抓住了,就连它也是快乐的。我也有表达痛苦的作品。但是石油怪系列不是。它不是二元对立的关系。你看了《智擒石油怪》那首诗,前四句是在谈中国和国际的关系,“石油之战无穷high”。有点中国传统意识形态中特别乐观的东西。它实际上是个暗喻,是特别含混的东西。刚刚说过,我最早的一个创作冲动依然是中国处在险恶能源环境中的忧虑,只是最后以一个很轻松的方式做出来了。这是我做这个作品的初衷,我并不想做世纪末很荒凉的感觉,那样的东西大众媒体做得比我好,人家拍一个上下集的节目,可以把能源问题拍得惊心动魄。我想做的只是我想像中的一个偶像,一个类似好莱坞式的故事,它身上有各种石油公司的标志,我想象他们未来可能变成一个联合体,控制这个世界,这是一个很好玩的故事。

刚才我说到童年这些视觉形象曾经被给予很多期许,都是快乐,但是你成长的过程中,肯定会经受很多痛苦,毕竟它给予你的期许和安慰是一种接近幻觉的东西,真实生活中会遇到很多社会问题的。比如村上隆,他的作品看上去是娱乐的,内核是痛苦的,我的作品表象是激烈对抗的,隐藏的东西也许是乐观的。它不是简单的看上去很娱乐化的东西,而是我在视觉成长过程中的一个态度。

田恺:一个朋友说过他路过非洲,看到沿海那些产油国家的沿海全是中石油中石化的钻井平台,中国也在悄悄的扩张能源格局。

王迈:我同时画的《天工开物》,是一个神话中天王的童年,但是戴着工人的帽子,他是一个神,有能量,是资本原始积累的童年,后面是中国石油的光华,举着龙头,踩着风火轮。这个形象特别好地传达中国和国际的关系,一个要崛起的、有破坏力的,但是又是处在资本的童年时期。在《资本的光辉》这个系列里我也画了很多孩子的面孔。他们亦魔亦道,有破坏和建设的双重能力。如果今天我们简单地把中国肤浅地理解为胜利者的姿态,这肯定是不对的。但是我们透过这样的东西,可以象征性地判断这个时代的本质。

田恺:关于作品的解读,一种是对内的,让中国人去解读,还有一种是对外的,让西方人去看,一个中国艺术家,怎么去解释这个东西。比如有个艺术家,他做了一个观念作品,请工人在现场用手工制造眼科手术的工具。在技术发达的国家,可能这种手术器械是用机器生产的。而艺术家安排工人通过显微镜手工打磨这些工具。伤害肉眼来制造眼科手术工具,中国人看了觉得很难受的,西方人看了,可能会觉得,哦。这个太准确了!

王迈:有一类作品是要做给西方人看的,获得他们的同情。这类作品也许会站在一个比较公允的立场上,因为他没有给出一个绝对民族主义者的态度,还是一个持不同政见者的态度。

田恺:以上谈的都是意识形态。抛开这些,你的作品看起来都是很精致的,不管是材料的运用,还是制作过程,都是中国装置中少有的精致和细腻,这是很珍贵的一点。因为再有政治抱负的作品都需要停留在一个非常讲究非常精致的制作上。你一直以来都比较看重手艺吗?

王迈:对,就像徐悲鸿画论所说:“至精微,见广大。”这几年我对前几年流行的观念艺术也有反思。也有朋友跟我说,你的作品怎么越来越“工”,变得很精致了。为什么有这样的转变呢?前几年我的作品没有这么“工”,绘画也画得很写意,是另外一种方式。艺术还是要展现一些独特思想和感性的力量,没有独特的思想哪有什么观念?没有才华如何表现思想?所谓的观念艺术对中国艺术影响的恶果逐渐显示出来了,大量的粗糙的没有思想和才华的作品被大批生产出来,都是简单的模仿。当我们还没有发明什么现成品,没提供文以载道的精神,技艺难道不重要吗?市场的崛起对所谓观念艺术冲击特别大。很多艺术家不停地跟你谈观念结果非常浅薄,连哲学的一个注脚都算不上。经常听到一些普通观众看到一些作品说:这是艺术吗,我也能做啊,最后他赖以生存的手艺都消失了,还有价值吗

田恺:为什么选择木材作为作品的材料呢?一方面因为你刚好在798发现了一批模具,另一方面和你儿童时代的生长环境,小兴安岭地区的背景,和木材的感情,是不是也有一定的联系?

王迈:我的第一个装置是不锈钢的,后来大部分都是木质的。我选择木质的材料,其实还是有传统意蕴。中国传统建筑基本都是木结构。木这个字,在中国金木水火土的五行之中象征了仁,孔子所说的仁爱。五种元素分别对应五种道德上的意义,金主义,火主礼,土主信,水主智,木主仁,中国选择木材是一个道德意义上的选择,不只是使用上的方便。我们今天所使用的传承下来的词,说你是一个栋梁之材,一个人材,是一种赞美,木和玉一样,是一个道德判断,是对一个人人格的判断,君子配玉,栋梁则是德才兼备。所以你看到《智擒石油怪》的木头材质,也是具有道德意义的,“道德变幻神仙体”,它已经变成了神一样的载体。

我在作品中第一次用木材是做《碑入塔》的时候。古人选择用木做塔,在当时是一个道德意义上的判断,立一座塔是一个德行、智慧的象征。而今天塔的外部环境已经发生了巨大的变化,塔现在立在那里已经是具有娱乐性的。

另外你说的特别对,小时候我就生长在一个森林城市,去爷爷奶奶家还要给他们用斧子劈柴。斧子接触柴的声音,劈木头夏天是什么声音,冬天是什么声音,我很熟悉。

田恺:这个经历听起来真是太浪漫了。你是不是还会继续用浪漫主义的情怀,虚幻的理想主义关照这个现实?

王迈:对,这个系列肯定是要延续下去。我会同时有几个线索,进行创作。但是这套东西肯定是最重要的线索。